克拉拉•利登,《总是在别处》(局部),2010年,广告牌海报、幻灯片投影,尺寸可变。

克拉拉•利登,《总是在别处》(局部),2010年,广告牌海报、幻灯片投影,尺寸可变。 克拉拉•利登,《社会躯体》,2006年。彩色图像截图,时长:4分50秒。

克拉拉•利登,《社会躯体》,2006年。彩色图像截图,时长:4分50秒。 《89号项目:克拉拉•利登》,纽约现代艺术博物馆,2009年。

《89号项目:克拉拉•利登》,纽约现代艺术博物馆,2009年。 克拉拉•利登,《打斗,斯德哥尔摩,2008年3月8日》,行为现场,国际妇女节,斯德哥尔摩。

克拉拉•利登,《打斗,斯德哥尔摩,2008年3月8日》,行为现场,国际妇女节,斯德哥尔摩。 克拉拉•利登,《Hus AB(House Inc.)》,2003年,现成材料,现场照片,柏林斯普里河,外景。

克拉拉•利登,《Hus AB(House Inc.)》,2003年,现成材料,现场照片,柏林斯普里河,外景。 克拉拉•利登,《Hus AB(House Inc.)》,2003年,现成材料,现场照片, 柏林斯普里河,内景。

克拉拉•利登,《Hus AB(House Inc.)》,2003年,现成材料,现场照片, 柏林斯普里河,内景。 克拉拉•利登,《无题(后室)》,2007年,综合材料,展览现场,柏林Md72,入口。

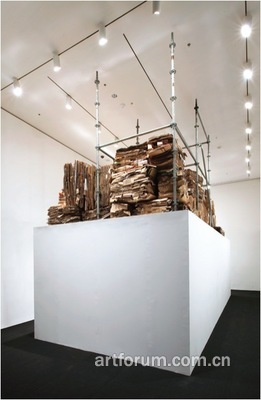

克拉拉•利登,《无题(后室)》,2007年,综合材料,展览现场,柏林Md72,入口。 克拉拉•利登,《诡异的操纵》,2007年,艺术家斯德哥尔摩公寓的所有物品,展览现场,伦敦蛇形画廊,2010年。

克拉拉•利登,《诡异的操纵》,2007年,艺术家斯德哥尔摩公寓的所有物品,展览现场,伦敦蛇形画廊,2010年。 克拉拉•利登,《总是在别处》(局部),2010年, 广告牌海报、幻灯片投影,展览现场,伦敦蛇形画廊。

克拉拉•利登,《总是在别处》(局部),2010年, 广告牌海报、幻灯片投影,展览现场,伦敦蛇形画廊。| 欢迎光临 黑蓝论坛 (http://www.heilan.com/FORUM/) | Powered by Discuz! X2.5 |