黑蓝论坛

标题: 《电影》 [打印本页]

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

标题: 《电影》

二月

2月13日

《天地悠悠》(Japón)

一个明显有走向伟大迹象的导演。虽然是处女作,却像遗作那样投入全副精力。他宁愿花两辈子力气做一个好作品,而不愿一辈子做无数差作品。所以,影片最大的特点就是:“用力”;这包含两点:作品张力的彰显和阅读的吃力;不过后者乃是他的风格所需,而不是他的刻意追求,因此这也是观众在看这种电影时自身的需求。

作为同类题材,它比《樱桃的滋味》好得多。经验和荣誉使阿巴斯已经无法掩饰卖弄,尽管大部分人看不出来。而在卡罗斯·雷·戈达斯(Carlos Rey gadas)面前,一切还是异常陌生。他沉稳地控制着这些陌生镜头和感受,逾越消极地、冷静地表现着绝望,苍茫、冷漠,坚毅、顽强。

这是属于看过一遍就念念不忘的电影。因为它没有习惯中顺滑的美,它就像黑夜里突兀的硬石头,在睡梦中都会硌得你疼。

2月14日

《苔丝》(TESS)

重看。波兰斯基。他的发源地。通过改编文学名著、甚至是重拍一个老电影作为创作的开始,有几大好处:一,隐匿自己过于饱满“个性”的冲动,二,让观众在一个熟知的内容下更容易接受一个陌生的导演,三,通过和处理同一原著的导演对比出自己的才能。所以,有道是:从处女作就能看出作者的整个素质。波兰斯基在最初就以这样的要求打造自己:深陷原作,放弃自我。正是应验了纪德反复引用的圣经句子:“爱惜自己生命的,就失丧生命,在这世上恨恶自己生命的,就要保守生命到永生。”

2月15日

《偶像》(L’idole)

尽管他已经尽力显得自然,但仍旧还是做作。导演对一些事情的理解和思考欠成熟,就硬着头皮上马了,包括对“中国”、“厨师”这些元素的使用,典型的欧洲人对“东方神秘主义”反动的玄虚理解。

2月16日

《意志的胜利》(Triumph Of The Will)

看一个如此客观表现已经被普遍否定的政体的活动纪录片,你就会发现:所谓对错,完全必须道德或利益的介入;所有的事实本身没有对错。人在生前借用观念表现自己的力量,实际上任何人都被观念所蒙蔽。惟一的结论只是力量本身,任何观念只是彼此心知肚明的工具。只需翻看这些历史便知:任何时期的人类,几个最大的口号几乎永远一致相差无几。这在每个事后看起来都很可笑,但在每个当时却都是推翻不了的潜规则。

2月17日

《原罪故事》(THE STORY OF SIN)

一般。其实这种片子拍好了我会很喜欢。这片子我估计是太拘泥于小说原作了,导致后面的很多情节不能为电影奏效,又没有它们本身的价值。拍之前应该对情节修剪。

2月19日

《勇往直前》(GEGEN DIE WAND)(HEAD—ON)

延续昨天的思考,如果不是影像、表演、视觉甚至音乐等这些电影元素的重要,《勇往直前》其实只是一个很普通的“垮掉的爱情故事”。可是有了表演、影像、音乐之后,就完全不同了,它就成了一部非常刺激而且感人的电影。

有时很难想象欧洲一些导演的处女作就能对电影语言控制得如此成熟。熟练而不套路,新颖而不干涩。同样的情况还有杜蒙的《人之子》、卡罗斯·雷·戈达斯的《天地悠悠》。

当然,这话用不着我说——我只是再强调一遍罢了:只消看一个导演如何选演员,为角色选了怎样脸型、怎样气质的演员,并且为这角色设计了怎样的惯性动作表情,就能看出这个导演几乎所有的素质。《霸王别姬》虽然在我一直赞扬,可是我始终认为陈凯歌选巩俐演菊仙足以暴露他的漏洞所在,因为这个角色并非与这个演员惟一合拍,两者之间并不存在惟一性。《勇往直前》却正符合这个惟一性。只有做到这一点,角色才让我们真正难忘。西比尔·凯基莉(Sibel Kekelli)和电影中的西比尔,比洛·乌尼尔(Birol Uenel)和扎伊特,简直天衣无缝地合拍,就是生活中的人。这样的合拍还有几个:莱姆·尼桑和辛德勒,阿尔·帕西诺和《女人香》里的法兰,安东尼·霍普金斯和《长日落尽》中的斯蒂芬斯,艾玛奴艾尔·塞格纳和《苦月亮》里的咪咪。

节奏感、影像、表演、音乐、色彩,这几大因素都掌握得非常到位。能使观众完全栽进影片之中,和人物共悲喜。它虽然不是那种可以给人们带来很多有关电影本身的思考的影片,但却为我们提供了两个经典难忘的人物形象。

另外,我隐约觉得,处女作为导演阿金以后的电影制造了难度,因为它的动力来自于导演身体深处,就连主角身份导演都感同身受:都是移居德国的土耳其人。他以后是否还有这么好的题材所带来的运气,就难说了。

2月23日

记忆力是越来越不行了。这部译为《新生活》(la vie nouvelle)的片子,看了几分钟就觉得曾经看过,再看下去又觉得没看过,继续往下看又觉得已经看过,可是过一会又觉得陌生,一直折腾到结尾,才确证:确实早已看过。

基本上属于那种“伪实验”的东西。有些质素好得要命,而另一些质素无比差劲,相当地不协调,而且自我迷恋。这个人,要好好回炉。

2月24日

《鸟与梦飞行》(LE PEUPLE MIGRATEUR)

也不知道这是不是论坛上有段时间大家热论的关于候鸟迁徙的片子。也就一般般吧。美是美,但就一般,总觉得还应该做到更好,更细,更深入。惟一感到奇特的是:拍摄鸟在飞的时候,镜头都贴着翅膀拍,仿佛另一只鸟扛着摄像机似的——这是怎么拍的呢?

2月25日

《恶魔的教育》

乱、差。特别是后面两个,三级片还不如。

2月26日

《儿子的房间》(THE SON’S ROOM)

欧洲这种表现正常家庭情感的电影相对较少,但做得很真实。不过总体上仍旧一般,总觉得它在什么地方还缺点张力。仅仅有真实是不够的。当然,很多其他同类电影连真实都没做到。而它,做到了很到位的真实。特别是后面父母面对儿子生前的女友,那些言行,控制得很棒,让人替他们急。

2月27日

《云层下面》(Beneath Clouds)

偏僻题材。处女作以这类题材入港,容易成功。当然,此片也委实不差,但有多好也不至于。属于稍微值得跟踪一下的导演。

2月28日

《永远的莉基亚》(LILJA4—EVER)

好烂。俄罗斯有一批人拍过很多因苏联解体所导致的苦难的烂片。这是一旦“当下社会目的”的狭隘观念侵入创作者所导致的扭曲典型。

但女演员真漂亮。这个小女孩,真美,也性感,确实是块受欢迎的妓女料子。

[此贴子已经被作者于2005-7-10 4:27:52编辑过]

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

标题: 三月

三月

3月1日

《法国花园里的谋杀》(DEATH IN A FRENCH GARDEN)

这种情节引人入胜的电影,很容易使“文学性”大于“电影性”。本片对影像、镜头、剪切的重视避免了这一点,使一个本质很“俗”的电影充满视觉和思维上的刺激。

导演之所以是导演,他更应该对影像和镜头敏感,而不是讲故事。我们最后对一个电影念念不忘,应该取决于一些个影像、一些个镜头的惊愕,而难忘的故事更应该来自书本的打动。

3月2日

《小情人》(Y Tu Mamá También)

又译为“你的妈妈也一样”,真不知道是个什么名字。

还不错。其实大情节都能设想,我就知道路易莎要把这两小子都“玩”一下,并且会改变这两小子的关系。无限风光不在年轻的生猛,而在沧桑后的不颓废。

只是女主角丑了一点,不知导演怎么想,或者她在法国也算一类美女?不过问题不大,这个主角也并不要求女演员一定要漂亮。

3月3日

《长岛爱与死》(LOVE AND DEATH ON LONG ISLAND)

应该还是喜欢的。至少不讨厌。之所以这么谨慎,我想,一,是因为多少有那么一点我对同性恋的同情,二,它也确实控制得不错。而且让我奇怪的是,作为处女作,这个导演有点怪,他一上马却没有弄一个激情满怀的东西,却瞄准了这样一种畸零却真实自然的情感。

同性恋题材的东西看得太多,几乎没看到好的。这部,台词写得不错,非常自然,而且真实。要是我写,我也会那么写。几乎很难再好了。

除非结尾的处理,似乎还有商榷之处。是不是可以更有力量一点?但也难。要想。

3月4日

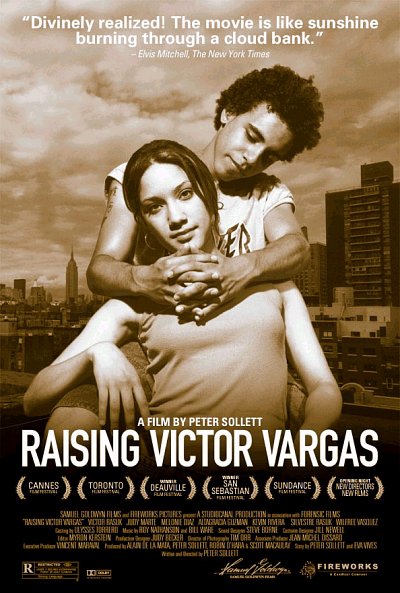

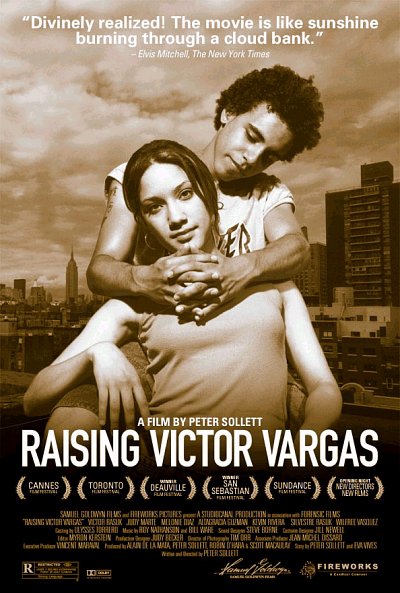

《少年维特的成长》(RAISING VECTOR VARGAS)

很一般的所谓的“青春片”。对它最不满的是:这个女演员,电影太没把她的风味充分展示出来了。这么好的脸蛋和身材,竟然一点没脱。——当然,这不是必须,问题在于:能明显发现,导演在避免这个问题;我们看到了“避免”,也就是他对自身的限制。不自由于是弥漫全篇。

3月7日

《性之道》

这么个烂片怎么可能打出“莫尼卡·贝鲁奇2003最具诱惑力的经典之作”的广告语的呢?这么多年来,说实话,几乎不再可能上广告语的当了,可是今天还是上了一次。后半部分几乎是快进着看完。

看个烂片非常扫兴和郁闷。浪费了时间,而且不能有好心情入睡,想再看一个吧,时间已经不早了,而且还要冒险:不一定再看的这个就一定好。

3月8日

《时间外表》(TIME OUT)

很久以前就买了,但在407那边的机子上放的时候开始没几分钟就出现马赛克,就一直搁下来。但开头几个镜头,就能见出质地,所以一直对它念念不忘。昨天用这边的机子试放,果真没问题,但到一个多小时之后还是不幸地出了问题:它大段大段地跳过了将近二十分钟。

这个男人在承担责任和义务时体现出上帝般的必须性。整个世界的支撑其实极其脆弱,但是由于支撑者的尊严使这脆弱永不坍塌,世界外表仍旧秩序井然。

好电影首先镜头都很漂亮而有重量。限定影像的四边经过严格控制,但又不令人察觉。

或者说,好电影和差电影一个最基本的差别是,好电影的镜头能完善而内在地体现导演的风格。这就像文学里最大的风格也依赖作者的语言一样。

3月10日

《宁静城市》(La Ville est Tranquille)

它让我想起美国一个我同样不喜欢的导演:名字忘了,好像是杰克·尼科尔森(但查了一下,他主要是演,只导过四个。但我的印象可能是他出演的一个片子),他们有几个共性:一,喜欢拍所谓的“小人物”,二,喜欢使“结构”体现出明显的“设置”,三,喜欢通过前面两点表达貌似深沉的“情感”——尤其是所谓的“同情”。当然,罗伯特·圭迪基安比他还要好一些,后者还外加着一份摆脱不了的美国式“深沉的庸俗”,观众已经抖个不停,他还深陷自我感动之中。

3月11日

《纳达》(NADA)

……好像没什么可说。就一个正常、一般、还不错的有关政治组织的小东西吧。一般般。

3月12日

《我爱你,我也不爱你》(Jet’alme moi non plus.)

很久以来的一个小怪片。虽然很不完美,但不错。主要是角色新奇。同性恋爱上了一个假小子式的女孩,而他爱上她的原因也是因为最初他以为她是男孩。而她爱上他只是因为他是男人。当她确证他是同性恋时非常痛苦,但为了保持相爱享受性爱,她让他插肛。可是最后他还是和他的男友走了,留下她疼痛地蜷缩在地。喜欢这个女角色。电影的场景和镜头充满了陌生——一些让人觉得不可入画的元素:近乎荒芜萧条(但不概念化)的小镇,垃圾场,年轻的垃圾搬运工,但是他们又有他们的时髦……总之有些和“时代”格格不入,却正和这怪异的爱情协调,如此的不概念化和陌生,似乎电影来自一个真实事件或者导演的真实经历——事件一旦过于真实和触目惊心,创作者将难以割舍当时当地的真实场景一草一木,否则他将感到那样的触目惊心一损俱损。

3月13日

《弗里达》(FRIDA)

第二天和别人说起才知道这是个名片。当然,只是因为弗里达这个人物吧。其他也没什么好说的。

3月14日

《布拉格男妓》(MANDRAGORA)

简直是《永远的莉基亚》布拉格翻版。硬着头皮才看完。

3月16日

《阳光下的星期一》(LOS LUNES AL SOL)

封面的剧照和这片名几度抬高我对它的期望值。有意识地“瞄准”所谓的“底层”、“下层人民”,和有意识地瞄准英雄等同,并且大多因作者的目的先行而使作品枯燥死板。

3月18日

前天和昨天看布列松。以前看过《莫夏特》(MOUCHETTE)。家里还有他两个电影《布劳涅森林的女人们》和他根据托尔斯泰小说改编的《钱》。先看《布》(LES DAMES DU BOIS DE BOULOGNE),昨天看了《钱》(L’ARGENT)。王敖曾经说过他最喜欢的一个布列松的电影我还没收到。

必须老实说,并不怎么喜欢他的电影。痕迹感太重了。他在电影界的声名是否正是因为他过于用力?并且著过一本《电影书写札记》?有时觉得他思考过多,观念痕迹太重,阻碍了某种自然的成分而走向了生硬。布列松的气质在于过分地怀疑一切,怀疑是需要的,但始终的怀疑一切也是可怕的。

当然,对他的判断可能还需要看他更多的电影,但是,三部电影的阅读难道还不能窥视一斑?依稀记得他一共也就拍了十部左右。

他生硬的处理致使我久久不能信服,看完电影后起身找托尔斯泰的小说集,想找到这篇《钱》,结果没找到,却不慎看完他另一个中篇《阿尔培特》,天已亮。

3月20日

《裸体漂流记》(MAKED STATES)

纪录片。正常、一般。惟一令人思考的只是内容:图尼克所做的行为艺术本身:历经艰难穿越美国各洲召集人们在公共场所拍摄人体裸照。纪录片本身没什么好说的,甚至不如《辛德勒的名单》附录部分的纪录片。

3月21日

《孩子们,再见》(AU REVOIR LES ENFANTS)

拿着它的盒子已经很多次,最终都放下,今天终于把它解决吧,结果果真期望太高。始终的诱惑只是它是第四十四届威尼斯电影节的金狮奖。几乎没什么好说的。虽没有明显的问题,但也没有任何兴奋之处。好作品,总有至少一个地方让人兴奋。要么形式,要么语言,要么思想,要么作者的世界观(价值观)——或者,也许它们本就不可分割,整个整体令人兴奋。我猜想此片获奖惟一重要的原因仅是因为二战、犹太人,只不过从一个似乎有点不同的角度——孩子来表现罢了。

3月23日

《午夜守门人2》(Liliana cavni’s 2 THE NIGHT PORTER)

都不知道讲了什么,乱七八糟的。没看完就睡了。第二天说起,K竟然告诉我:这个片子我们大概十年前就看过了,那时还是看的录像带。我的天,不能怪我记不住,这么烂的东西。

3月24日

《问题少年》(Le thé au harem d’archmède)

竟然声称“《发条橙》姐妹篇”,差远了。《发条橙》就有我不喜欢的地方。

3月27日

由于昨天谈到李安,晚上“重看”了《喜宴》。越往后看越发现:其实以前并没看过。记忆中是另一部类似的片子:也是讲述中西、上下辈家庭婚姻等价值观念的碰撞;并且当时觉得很一般。

《饮食男女》我看过大概不止五十遍。并不急着看李安其他片子,是因为我明白《饮食男女》在充分体现导演风格的同时,它最大的优秀还具备偶然性:题材和导演才能施展两方面的巧合。看了《喜宴》确证这样的想法,虽然它也不至于不好。从不想去看《卧虎藏龙》,也是因为这想法。

李安最大的特点:深谙中国人的情感表达方式。这包含两点:一,深谙中国人最重要的情感,二,深谙中国人表达情感的方式。

我看李安的电影,其实真的只是想看郎雄。这老头,难以知道他在李安电影中的一些言行细节的设置是来自导演剧本的要求,还是他自身个性习惯自然的展示。从理论上来说,我们只能偏向前者,可是,他的表演使那些细节竟达到那样的天衣无缝,仿佛就是他的个人习惯。就像《饮食男女》里当二女儿家倩看见他在洗碗时用手背按住了额头,担心地问他“怎么了?”他凶巴巴地抛下一句“我好得很!”然后大步流星离开;《喜宴》里,筹办喜宴当天,老头子早上跑完步回来,一边端起橙汁一边非常正经以至于很少温柔地对归亚蕾说:“今天只跑半小时,不敢多跑,要节省体力。”那种不容置疑而又自成道理的自信令人捧腹。

是郎雄,协助李安更好地表现中国人的情感。

要表现中国人的情感,似乎离不开“家庭”:中国人的家庭观非常重。李安抓住了这一点。

3月28日

第一次看路易斯·布纽艾尔。《被遗忘的人们》(LOS OLVIDADOS)。毕竟是老电影,时代远了些,尽管有些突出之处,但谈不上最喜欢。有时候不得不承认有些“大师”必然有时代的因素。尤其在电影还不漫长的发展过程中,有些在当时显得惊人的素质能凸显导演的地位。当然,我对布纽艾尔还不了解。大概的信息能获知他的老到。要么,还有些镜头的荒诞?!

看完后虽已两点,仍需一部过瘾的片子方能安睡,而新片没有这样的保证,于是非常想重看侯麦。并且是重看《克拉之膝》(CLAIRE’S KNEE)。重看还是觉得好。非常好。有时候我难以相信它的年龄比我还要大。它拍于1971年或1969年。这令人吃惊——因为我并不信任文化进化论,我很少因为作品的创作时间而吃惊。虽然并没有什么技术在今天感到“前卫”,但没有一个地方显得滞后。并且,探讨的“主题”在今天仍旧发人深省。最重要的是:没有任何元素,有时代导致的偏见而在今天显得脱节或粗疏。任何该被抓住的元素,都被他抓住了。他控制得那么好,大胆,紧凑,而又放松。他从来不以“惊艳”获取观众的侧目,他屏弃吃惊,他让人震惊。在电影拍摄之前,他已在这电影里生活了很久,或者说,他一直在这电影生活着,他只需要随意截取生活的一部分,就是货真价实的好电影。别的好电影,你能知道它们是在“创作”,但侯麦不,他在生活。他深扎在花朵的深处。他是花蕊本身。

关于侯麦,我仿佛还有很多话要说。有时面对这么优秀的导演就是这么无力:似乎,你必须深刻、严重地以一篇“结构严谨”、篇幅宏大的“理论”剖析方才感到过瘾,然而这不仅不是我的能力所及,而且其实我又很怀疑它的真正功效;而如果不这样做,你就觉得对他的话永远说不完,唠唠叨叨漫无边际,随便哪个角度哪个话题都能说上一通,而无论怎么说又都觉得是一鳞半爪。这真令人着急。面对歌德和纪德我也有同样感受。我并不是因为他自己认为《克拉之膝》是他最得意之作才最喜欢他的这部电影,我是看完之后才看到他这样的说法。当然,我很高兴和他不谋而合。我曾在一个地方说过:侯麦对女演员的选择,非常注意她们的声音,甚至,她们的声音是她们精神气质的最高凝聚。声音里那种不让人生厌的懒洋洋,与他整个作品的“丰厚”、“永远开掘不尽的内里”风格一脉相传。同样的重视体现在《女收藏家》(LA COLLECTIONNEUSE)的哈蒂·波丽托弗。克拉那种绵软却固执的声音,一经出现就代表了导演在电影里的生活深度。同样涉及中年男人对少女的钟情,《克拉之膝》远比文学上的《洛丽塔》重要、成熟。

3月29日

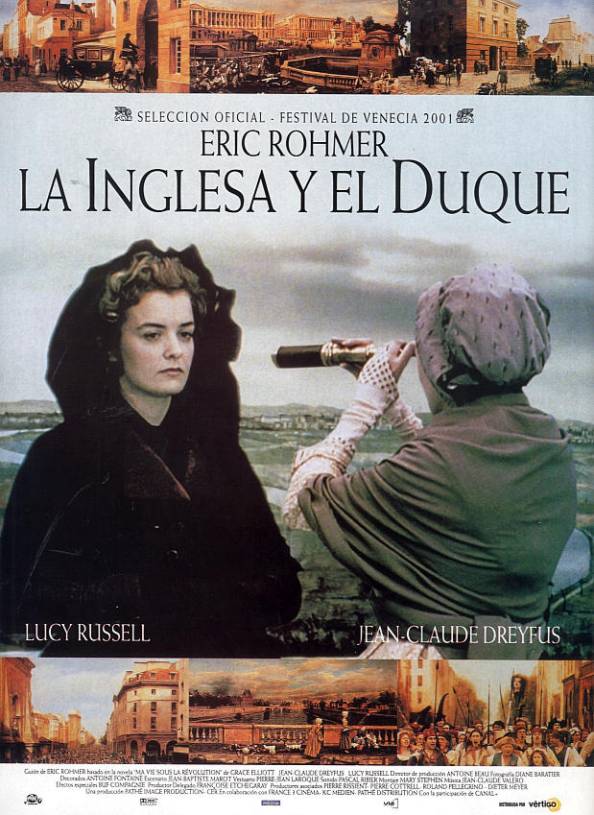

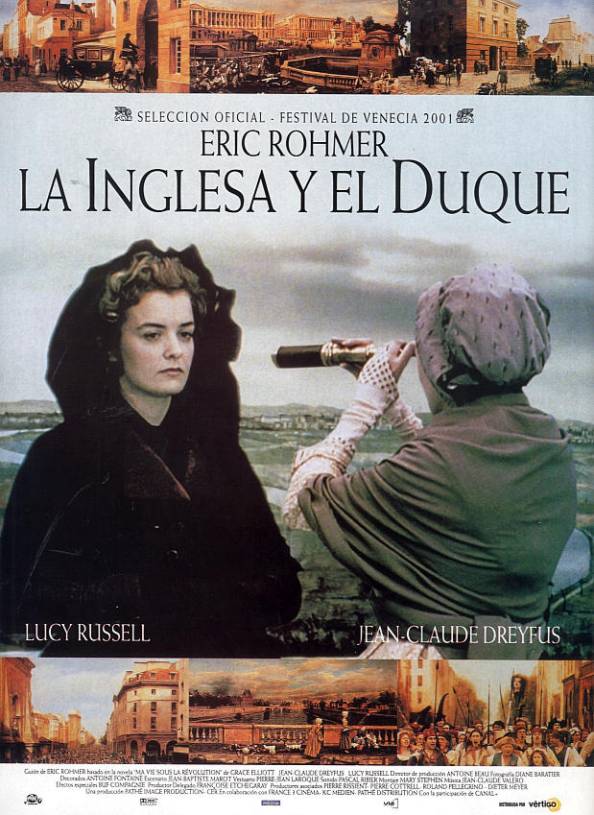

《贵妇和公爵》(THE LADY AND THE DUKE)

侯麦当然不可能有不好的作品。最大的距离只可能发生在和你这个读者之间的关系。《贵妇和公爵》无疑是他自己的一个大心结。他必须解决之。以历史题材介入自己追求真实的能力,往往达到另一个奇特的效果,一如福楼拜写《萨郎波》;我写《你以为你能走多远?》也有同感。

他总是这么沉稳。还是那句话:他在他的电影里已经生活了很久。哪怕是一个离他久远的历史题材。不难发现,他总是深深陷进他感兴趣的人物的血液里。这一次,他就是格蕾丝。

与想当然的人们的想象迥然不同的是,“大革命”中的这些重要人物,仍旧是如此安静闲适,这正是真正的真实。并没有太多处于严重时刻的人感到其严重,而慌乱也不是严重时刻最重要的征兆,更没有多少人以“严重时刻”的模式表情装点自身和他所属的时代。人们从来都活得好好的,就像一群蚂蚁安然而忙碌地在雨前搬家。

那些因这种级别的艺术家的这种作品而责难其“政治立场”的人,从来都病得不轻。而且这样的指责者也从来没有灭绝过。进化论对他们无效。

3月30日

《单身女郎》(A SINGLE GIRL)

她的美深深打动我。似乎正因为她这么美,她才有权利这么有个性,并且在坚持自己个性时旁若无人肆无忌惮。可是如果坚持这个逻辑,将不仅是个错误甚至是把罪恶强加于她:因为她的个性并不是因为她知道自己美;她不在乎自己的美;她只在乎个性本身。这才是真美,真个性。

这电影的魅力还在于它奇特地对结构的毫不在乎。它根本不考虑什么传统意义上的完整性。当然,这也正是它对结构在意之处。它在传统意义上的残缺,同时对另一些意料之外的镜头永不竭止的追求强化了它的力量。比如,对女主角动作毫不厌烦地跟拍,正面、侧面、背面,局部、整体、五官、身材,全面展示她响当当独立的个性。整个电影实际上就几个大场景组成:女主角和她男朋友在酒巴不停的对白,女主角在酒店工作的详尽记录,女主角在街上行走,女主角和她母亲、她幼子在一起。它拍了什么?无比单纯:就是一个单身女郎。这是一部能很直接给我思考对我有用的作品:特别是它的残缺性。在刚刚看完的第二天,我的语言在它面前甚至失措,不能完全表达我自己的感受。值得焦急和自责的是,此前,包括直到现在为止,对这导演和主演竟然一无所知,并且根据碟片附录部分的资料可以发现,他们其实都已拍过很多电影。而这部,竟然是拍于十年前。翻译后的译名和“单薄”的封面也曾使我多次放弃对它的观看。真想看这导演的其他电影,也想看到这女主角更多的形象。而法语的一窍不通将对我寻找他们的资料带来很大阻碍。

我把这部电影归为上品。在某种意义上,它超过《勇往直前(GEGEN DIE WAND)》,尽管后者比它完善,女主角也无比之美,在某些角度上也有很大张力。

确实,这种奇特之美而又目的单纯的作品只有法国经常值得期待。

[此贴子已经被作者于2005-7-10 4:44:06编辑过]

作者: 井井回 时间: 2007-8-4 13:26

"这是属于看过一遍就念念不忘的电影。因为它没有习惯中顺滑的美,它就像黑夜里突兀的硬石头,在睡梦中都会硌得你疼。"

恩~的确~!

作者: 文沁可人 时间: 2007-8-4 13:26

你们简直太厉害了,看一部电影都能记信导演的名字,演员的名字。我怎么记不住呢?我记不住的还有小说作者的名字,除非特有名的,否则记不住,硬记也记不住。

作者: 虱子 时间: 2007-8-4 13:26

提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽

作者: 文沁可人 时间: 2007-8-4 13:26

你说的太对了,偶对用背的东东一向不行,上学的时候,偶凡在用背的东东成绩都一般般,倒是那些几何物理数学,偶学的轻松自如,只用一点时间就学的非常好。人与人之间的思维方式差的那么大。偶现在还耿耿于怀——要是那些用背的偶也能象理科学的那么轻松,偶是不是就考上一个好大学了!55555555~~~~~~~~~~记东东有没有特殊的法门?尤其是英语单词?偶在早上半小时可以记熟五十个单词,可是,到晚上,一定会忘记一半。第二天,差不多全忘光~~~~~~~~~~

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用文沁可人在2005-4-8 11:02:59的发言:

你们简直太厉害了,看一部电影都能记信导演的名字,演员的名字。我怎么记不住呢?我记不住的还有小说作者的名字,除非特有名的,否则记不住,硬记也记不住。

没有都记住。因为记不住,所以才写下来。如果这个名字需要多次提到,多写几次,那才真记住。

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

如果一个人需要你关心两到三次,基本上你就自然而然记住他了。

作者: 司屠 时间: 2007-8-4 13:26

鸟与梦的飞行,中的那个歌就是nick cave唱的吧。布列松的金钱有印象,很明亮。

作者: 凌丁 时间: 2007-8-4 13:26

布列松挺好看哈

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用凌丁在2005-4-10 14:58:34的发言:

布列松挺好看哈

多说几句。

不要老去担心管家站的位置对不对啦,我们都知道,你的管家不可能这么没教养的……[em14]

作者: 朽瓣 时间: 2007-8-4 13:26

哈哈,爹地,你也不要太关心人家怎么教导自己的管家嘛~~~

顺便~~~记忆这种事,喜欢记的就容易记住,不感兴趣的才叫"背",背书啊什么的,跟看电影记名字根本不是一回事

作者: 凌丁 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用陈卫在2005-4-10 17:57:29的发言:

[quote]以下是引用凌丁在2005-4-10 14:58:34的发言:

布列松挺好看哈

多说几句。

不要老去担心管家站的位置对不对啦,我们都知道,你的管家不可能这么没教养的……[em14]

[/quote]

还没想好怎么说。

管家是一定要管的,我是暴发户啊,不像你,是六大世家的人,管家都很有教养。[em13]

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用朽瓣在2005-4-10 19:53:59的发言:

哈哈,爹地,你也不要太关心人家怎么教导自己的管家嘛~~~

顺便~~~记忆这种事,喜欢记的就容易记住,不感兴趣的才叫"背",背书啊什么的,跟看电影记名字根本不是一回事

嗯,有的名字都是自己拣好记的字瞎翻译的,所以就更容易记住了。像第一次看完《人性》,我把导演译为杜蒙之后,后来发现大家都这样译,就更不需要“背”,自然记住了。

作者: 骑老虎上天 时间: 2007-8-4 13:26

纪德。

《鸟与梦飞行》自然就是那部了,似乎是香港译名。虽简单了些,但还是好的,看的时候能感觉到一种生的喜悦。

作者: 赵罡 时间: 2007-8-4 13:26

你也写日记啊!

作者: 驴头狼 时间: 2007-8-4 13:26

好久不看电影,老陈不要笑话。

鸟与梦飞行,香港人一贯的ft毛病,直译群徙多好,虽然说的鸟的迁徙。和《微观世界》《喜玛拉雅》一个制片人。喜玛拉雅比较的恶心。前二者,我跟老陈的看法不大同,很厉害,非常厉害,观念上给现在纪录片和剧情片的本体成见都扇了小小的耳光,但我看过丫的访谈,关键是,该人的出发点根本就不在删耳光。技术上更不用说,观者看的时候我想都注意不到其中技术的精湛与革新。

我胡说两句:这几年我在想,所谓叙事艺术,分享经验的基本冲动,或者说善意,可能更重要。如此而言,我们一直陷于其中的种种关于现实、事实、再现、抽象、美感、对事实(现象)、真实的切割和组接、幻觉、心理真实、电影究竟是戏剧本体还是文学本体还是影像本体等等的吊诡争论(反正大家也都明白,这都是屁股决定脑袋的选交椅问题)都大概可以放在更靠后的位置。可能附会了,stalker中水底万象一场和牺牲中纵火一场都从侧面证明这一点。虽然是两种八杆子打不着的电影形态。

布努埃尔自然是我一直的超级大偶像,67年以后的每一部,看一遍爽翻一次。大概只有19二十年代风口浪尖上混出来的年轻人能在成熟之后表现出如此强悍的综合素质。后来的循路者,大卫·林奇,贾木许也牛逼,但似乎总差那么一点英雄气。

最近看了个阿曼巴的深海,个人感觉此人的境界和成就,感觉直接继承绍拉的衣钵,会比阿莫多瓦厉害。

还有Sergey Paradzhanov 的Ashik Kerib,好看!

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用赵罡在2005-4-14 21:38:41的发言:

你也写日记啊!

时记。嘿嘿

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:26

以下是引用驴头狼在2005-4-15 15:48:55的发言:

好久不看电影,老陈不要笑话。

鸟与梦飞行,香港人一贯的ft毛病,直译群徙多好,虽然说的鸟的迁徙。和《微观世界》《喜玛拉雅》一个制片人。喜玛拉雅比较的恶心。前二者,我跟老陈的看法不大同,很厉害,非常厉害,观念上给现在纪录片和剧情片的本体成见都扇了小小的耳光,但我看过丫的访谈,关键是,该人的出发点根本就不在删耳光。技术上更不用说,观者看的时候我想都注意不到其中技术的精湛与革新。

我胡说两句:这几年我在想,所谓叙事艺术,分享经验的基本冲动,或者说善意,可能更重要。如此而言,我们一直陷于其中的种种关于现实、事实、再现、抽象、美感、对事实(现象)、真实的切割和组接、幻觉、心理真实、电影究竟是戏剧本体还是文学本体还是影像本体等等的吊诡争论(反正大家也都明白,这都是屁股决定脑袋的选交椅问题)都大概可以放在更靠后的位置。可能附会了,stalker中水底万象一场和牺牲中纵火一场都从侧面证明这一点。虽然是两种八杆子打不着的电影形态。

布努埃尔自然是我一直的超级大偶像,67年以后的每一部,看一遍爽翻一次。大概只有19二十年代风口浪尖上混出来的年轻人能在成熟之后表现出如此强悍的综合素质。后来的循路者,大卫·林奇,贾木许也牛逼,但似乎总差那么一点英雄气。

最近看了个阿曼巴的深海,个人感觉此人的境界和成就,感觉直接继承绍拉的衣钵,会比阿莫多瓦厉害。

还有Sergey Paradzhanov 的Ashik Kerib,好看!

慢,疑问:

1、“香港人一贯的ft毛病”,什么是“ft毛病”?

2、“前二者,我跟老陈的看法不大同,”哪“二者”?

3、很厉害,非常厉害,观念上给现在纪录片和剧情片的本体成见都扇了小小的耳光,但我看过丫的访谈,关键是,该人的出发点根本就不在删耳光。——能简单介绍一下“纪录片和剧情片的本体成见”吗?想听。

家里好象有个《喜马拉雅》的片子,但还没看,记得看内容介绍时好象不是纪录片。

水底的那个片子也没来得及看呢。你说的《牺牲》是不是就是塔尔可夫斯基的?

布努艾尔,片子是收了很多,我才看了一个,肯定还没了解。多看后再说。这些很多片子的人,老是想拖延去了解他们的念头,主要是要有比较大块的时间和精力。等忙完这阵吧,类似的人有好几个,都拖下来了。

大卫·林奇,贾木许,阿莫多瓦,都不是很喜欢。

作者: 无非 时间: 2007-8-4 13:26

你真的无比清晰,你怎么能做到的那么清楚什么样的片子是自己喜欢的,并且就在观影的当天?而我的疑问是:一部片子现在看完,我已经很难判断自己是否喜欢。我顶多只能对他的结构镜头来发出几句褒奖,除此我已经无法再定义导演的心境和我是否吻合了。所以我现在只能等到时间过去,电影留给我的记忆而断定它是否成功。并且中途任何人的评论都会不知不觉中改变我,尽管我想拒绝。就像你现在写的这些东西,它又会改变我对未看过的片子的期望值。这是多么不好。

另外从来不觉得外国人的名字难记,用它的英文发音读它其实很有旋律感的。而且我总是很容易就记住了导演和演员们的名字,我也不知道为何。

作者: 驴头狼 时间: 2007-8-4 13:26

1 就是令人ft的毛病。乱翻译片名,翻的匪夷所思

2 就说你觉得鸟这个片子一般,我觉得挺好的,萝卜青菜嘛。 前二者就是 鸟的迁徙 和 微观世界,原谅我的语文~~

3 这个这个这个,我能再想几天,再看几本书么?说来话好长,言多必失,将来喝酒的时候我向你细细的学习探讨呗。

stalker绝对值得一看。《喜马拉雅》是该制片人所谓天地人三部曲第三个,但是是个故事片,看的人很无语,我觉得是某种类型的法式无聊臆想型装逼。

阿莫多瓦确实一般,招年轻人喜欢。大卫·林奇,贾木许咱俩又落魄青菜了,我觉得《橡皮头》和《dead man》等等的都还很不错啊。

作者: 鄢醒 时间: 2007-8-4 13:27

为什么老人都不喜欢阿尔莫多瓦?

作者: 鄢醒 时间: 2007-8-4 13:27

以下是引用驴头狼在2005-4-15 15:48:55的发言:

最近看了个阿曼巴的深海,个人感觉此人的境界和成就,感觉直接继承绍拉的衣钵,会比阿莫多瓦厉害。

如果是全年那部《深海长眠》,请你再阐述一下,我觉得这个片子不哪样!?觉得此人综合素质甚低,只是朴实让人喜欢。

作者: 凌丁 时间: 2007-8-4 13:27

《儿子》这个电影我好像没有。

对《地狱解剖》的评价非常赞同,指出了很多女性主义者常爱犯的毛病

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:27

标题: 四月和五月

《两只老虎》(Deux Fréres)

让—雅克·阿诺[法国]2004

买的时候就把它当一个娱乐片买的,看的时候也没注意就是《情人》的导演。流畅顺滑的镜头也确实让人感到娱乐片的痕迹,但是不断细节处理的细腻让人发现导演自有不同于纯娱乐片导演的素质。以前好象记得,今天又确证了一下,《兵临城下》确实也出自他手。这就合情合理了。有共性。镜头都很顺滑,叙事很吻合读者接受心理,结构很稳重,细节非常讲究,几乎每一部都有令人难忘的细节,然后,也都共同地符合票房要求。在“‘艺术性’(暂且这么说吧)和票房双赢”的成就上,他是高手,超过吕克·贝松。

《都市浪人》(SLACKER)

RICHARD LINKLATER[美国]1991

人撞人。虽然不可轻易模仿,但在各个艺术领域也都属一类非常典型的手法,各领域也都有其代表作。我《中间》也是这个手法。说实话,作为电影,这种手法,开头1/5是让观众从摸不着头脑到逐渐熟悉这种手法,之后3/5完全是让观众忍受,而结尾将显得无比重要——重要得能够决定作品的价值的地步,正是在结尾上,《都市浪人》还是漏气了。不过,在某种意义上这种手法虽然很适合影像,但不如文字更体现出价值,因为文字更具备不可预知性,也更不容易让观众提前失去兴趣。

《杀手悲歌》(El Mariachi)

罗伯特·罗德里格斯[墨西哥]1992

好玩。这导演至少有两个非常强烈的特点:1、对“关系”敏感;2、手法简练,音节响亮。

结尾应该还能更好。对于把这电影定位在娱乐片这个目的而言,皆大欢喜的结尾肯定是符合观众接受需求的。但如果能换个脑筋重新处理一下结尾,很有可能使这种在整体上完全属于娱乐片的电影升级,露出更大的手笔。简单地说,它的问题就是过于完善。

《他人之子》(又译《儿子》)(le fils)

让—皮艾尔·达登内(Jean-Pierre Dardenne)/吕克·达登内(Luc Dardenne)[比利时/法国]2002

上品。现在最喜欢这样的电影。也是目前最能给我营养的作品。用“简单”、“朴素”来赞赏它不够,用“悉心体察真实”切中它的特点也不够。实际上,它就是最优秀的作品,它拥有最优秀作品的几乎全部品质:简单、朴素、真实、自然、安静、不夸张、不刻意、不扭曲、不荒诞,有爱但不是为了爱,有恨但不是为了恨,演员毫不夺目却无比耐看,情节微小但感受深重,有意义但不是为了象征,不象征却又象征广大(想多一点,甚至“木匠”、“儿子”都能与耶稣和宗教相连,尽管影片本身可以说毫无此意),最重要的,它使观众完全投入完全参与影片与导演共体察与演员同感受。它的结尾是多么漂亮,因为它几乎没有结尾,唰地一下就无声地没了影像,一片黑暗和随即的字幕顿时让你心境开阔眼目明亮。

今天上网查资料才发现,导演是兄弟俩,比利时人,1999年导的Rosetta(《露茜塔》)家里有,却一直没看。这两天看。

《姐妹情色》(又译《肥妹》)(FAT GIRL)

凯瑟琳·布蕾娅[法国]2000

如果《他人之子》是100分,《姐妹情色》能打90分。不仅过程追究真实,结尾也有点类似于《第29棵棕榈树》的结尾,完全出乎意料并具有暴力性的张力。不错。

《地狱解剖》(ANATOMY OF HELL)

凯瑟琳·布蕾娅[法国]2004

一边看一边不喜欢,同时,一边看,一边觉得和《罗曼司》像。晚上查了一下,吃了一惊,果真是一个导演,不,最吃惊的是,竟然《姐妹情色》也是她,对,还是个女导演导的。同一个导演导的东西,悬殊怎么能够这么大,而且《情色姐妹》有那种稳定的、其他作品不可能悬殊很大的素质(除了中间一两段音乐让人莫名其妙,预感导演的问题),这是最让我吃惊的地方。《姐妹情色》应该算得上优秀,并且,根本没有性别特征,而《罗曼司》和《地狱解剖》最让人不适的地方,就是有意无意地强调导演的性别特征。包括Baise Moi(《操我》),其实这些导演,如果有可能消弭自己的性别因素所带来的狭义的愤怒或其他特征,可能能使自己的电影世界更为冷静、协调,还有广阔。

《露茜塔》(Rosetta)

让—皮艾尔·达登内(Jean-Pierre Dardenne)/吕克·达登内(Luc Dardenne)[法国]1999

整体感觉和《他人之子》差不多并稍微逊色。相比之下,《他人之子》更应该得金棕榈奖而不单单是男主角奖,不过也无所谓了,奖项最多只是一个参考。《露茜塔》比《他人之子》更能引起人们的热心,应该有“关注底层”的成分,尽管毫无疑问这不是导演的主要意图。

《无可挽回》(《不可撤消》)(Irreversible)

Gaspar nor加斯帕·诺[法]2002

到2/3虽然仍有兴趣,但谈不上喜欢,但最后1/3使整个电影让我最终喜欢了。不过结尾仍旧一般,也没有差,可是我不盼望结尾往“空”上走,我倒盼望它停在实处,因为电影里脱轨的力量已经够了。

由于有最后1/3,前面2/3的镜头和结构的“实验”就真实地有了意义。

《定理》(TEOREMA)

帕索里尼[意大利]1968

迟迟没有看,是因为帕索里尼另外几部片子(《十日谈》、《一千零一夜》、《索多玛的120天》等)的粗糙、刻意、甚至僵硬让我一部接一部对他逐渐失去兴趣,看之前看封面上的内容简介时,我冀望于它题材的“正常性”,盼望这个在很多人那里被尊为大师的导演在处理一个正常题材时能给我一些震惊的感觉。结果还是很失望。除了生硬的观念驱使,几乎没有其他兴奋点。他的力量无疑就在“惊世骇俗”的“道德”或“禁忌”冲击,这样的冲击其实很刻意。

作者: pass北岛 时间: 2007-8-4 13:27

下次把电脑搬你家去烤些电影看如何?你给我推荐些,我喜欢看青春片,嘿嘿。

作者: 室外蟑螂 时间: 2007-8-4 13:27

以下是引用驴头狼在2005-4-20 15:25:58的发言:

阿莫多瓦确实一般,招年轻人喜欢。

这话说得草率.

作者: 骑老虎上天 时间: 2007-8-4 13:27

阿莫多瓦的确一般。我觉得他属于没什么想法的人,他天生的资质和本领又不够高强。

作者: 鄢醒 时间: 2007-8-4 13:27

以下是引用骑老虎上天在2005-6-21 17:16:18的发言:

阿莫多瓦的确一般。我觉得他属于没什么想法的人,他天生的资质和本领又不够高强。

为什么要很多的想法?尽管那不是造成可以的必然,但也没必要一定要有很多的想法来体现他的资质和本领。

作者: 鄢醒 时间: 2007-8-4 13:27

以下是引用陈卫在2005-6-20 16:35:55的发言:

其实这些导演,如果有可能消弭自己的性别因素所带来的狭义的愤怒或其他特征,可能能使自己的电影世界更为冷静、协调,还有广阔。

我很喜欢这个。

我在想可能你不喜欢阿尔莫多瓦的原因除了他的西班牙风情还有这个吧。我也觉得好的电影应该是摈弃导演性别,种族,政治等因素。但我仍然喜欢某一些,像《地下》就有大政治,而《红》又有导演民族的坚韧,还有《29棵棕榈》尽管导演没有可以表现出性别的转变,但有涉猎了这个方面……面对这样的作品我又觉得为什么要摈弃,他没有放弃这些因素但仍然宽广深重~[em12]

作者: 鄢醒 时间: 2007-8-4 13:27

以下是引用陈卫在2005-6-20 16:35:55的发言:

迟迟没有看,是因为帕索里尼另外几部片子(《十日谈》、《一千零一夜》、《索多玛的120天》等)的粗糙、刻意、甚至僵硬让我一部接一部对他逐渐失去兴趣,看之前看封面上的内容简介时,我冀望于它题材的“正常性”,盼望这个在很多人那里被尊为大师的导演在处理一个正常题材时能给我一些震惊的感觉。结果还是很失望。除了生硬的观念驱使,几乎没有其他兴奋点。他的力量无疑就在“惊世骇俗”的“道德”或“禁忌”冲击,这样的冲击其实很刻意。

这个问题可以提到视觉去。“并非偶然“这样的东西~~~~,但是爷爷,你说的这个恰恰是我唯一看中帕所里尼的。我喜欢他那些赋予仪式性的假戏假做![em48]

作者: 室外蟑螂 时间: 2007-8-4 13:28

以下是引用鄢醒在2005-6-24 0:24:50的发言:

[quote]以下是引用骑老虎上天在2005-6-21 17:16:18的发言:

阿莫多瓦的确一般。我觉得他属于没什么想法的人,他天生的资质和本领又不够高强。

为什么要很多的想法?尽管那不是造成可以的必然,但也没必要一定要有很多的想法来体现他的资质和本领。

[/quote]

有道理。

作者: 云烟过后的风景 时间: 2007-8-4 13:28

《鸟与梦飞行》(LE PEUPLE MIGRATEUR)

惟一感到奇特的是:拍摄鸟在飞的时候,镜头都贴着翅膀拍,仿佛另一只鸟扛着摄像机似的——这是怎么拍的呢?

在一本杂志上看到过关于拍摄的方法,做了只与大鸟一模一样的飞行器,然后遥控它与鸟群一起飞就行了,不过麻烦的是鸟群不接受这只"鸟"好象是两个月后才接受它

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:28

以下是引用云烟过后的风景在2005-7-12 19:36:59的发言:

《鸟与梦飞行》(LE PEUPLE MIGRATEUR)

惟一感到奇特的是:拍摄鸟在飞的时候,镜头都贴着翅膀拍,仿佛另一只鸟扛着摄像机似的——这是怎么拍的呢?

在一本杂志上看到过关于拍摄的方法,做了只与大鸟一模一样的飞行器,然后遥控它与鸟群一起飞就行了,不过麻烦的是鸟群不接受这只"鸟"好象是两个月后才接受它

哈,这太重要了,知道了这个,觉得这片子更有意思了。

作者: 陈舸 时间: 2007-8-4 13:28

"但侯麦不,他在生活。他深扎在花朵的深处。他是花蕊本身。"

这句话深得我心。

作者: MisterWood 时间: 2007-8-4 13:28

佩服陈卫眼光的犀利!

作者: 孟夏时光 时间: 2007-8-4 13:29

有时间会找来看看

作者: 孟夏时光 时间: 2007-8-4 13:29

估计碟很找 网上没具体的位置也难

貌似大海捞针

作者: 杨昊 时间: 2007-8-4 13:30

实在不明白布奴艾尔跟大卫 林奇,跟贾木什有个啥子联系,

除了拍的都是电影以外,实在想不出来有什么共同的地方

作者: 蝎子在左胸 时间: 2007-8-4 13:30

< >楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P>

>楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P>

作者: 陈卫 时间: 2007-8-4 13:31

<DIV class=quote><B>以下是引用<I>蝎子在左胸</I>在2005-11-15 21:17:41的发言:</B><BR>

< >楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P></DIV>

>楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P></DIV>

< >这个很难让你满意了,我看的是碟。</P>

>这个很难让你满意了,我看的是碟。</P>

作者: 兔兔 时间: 2007-8-4 13:31

我努力找来给大家下!

作者: 猫头鹰 时间: 2007-8-4 13:31

< ><FONT color=#ee3d11>嫉妒看过这么多电影的人!!!</FONT></P>

><FONT color=#ee3d11>嫉妒看过这么多电影的人!!!</FONT></P>

< >[em06][em06][em06][em06][em06][em06]</P>

>[em06][em06][em06][em06][em06][em06]</P>

< >84-7?=N年,保护视力,奋起直追!</P>

>84-7?=N年,保护视力,奋起直追!</P>

| 欢迎光临 黑蓝论坛 (http://www.heilan.com/forum/) |

Powered by Discuz! X2.5 |

>楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P>

>楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P> >楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P></DIV>

>楼主能把它的URL发上来,才更加完美!</P></DIV> >这个很难让你满意了,我看的是碟。</P>

>这个很难让你满意了,我看的是碟。</P> ><FONT color=#ee3d11>嫉妒看过这么多电影的人!!!</FONT></P>

><FONT color=#ee3d11>嫉妒看过这么多电影的人!!!</FONT></P> >[em06][em06][em06][em06][em06][em06]</P>

>[em06][em06][em06][em06][em06][em06]</P> >84-7?=N年,保护视力,奋起直追!</P>

>84-7?=N年,保护视力,奋起直追!</P>