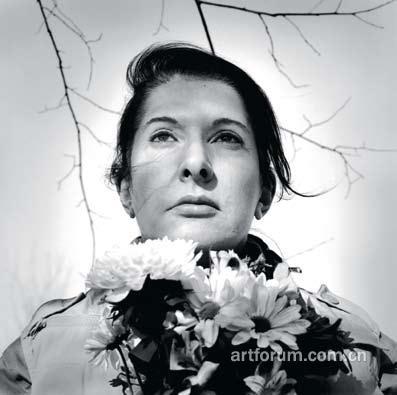

阿布拉莫维奇,《有花的肖像》,2009,黑白照片,136×138cm

阿布拉莫维奇,《有花的肖像》,2009,黑白照片,136×138cm 阿布拉莫维奇,《托马斯之唇》,1975,行为表演

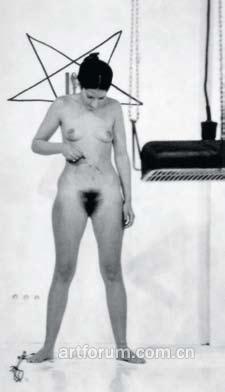

阿布拉莫维奇,《托马斯之唇》,1975,行为表演 阿布拉莫维奇,《巴尔干巴洛克》,1997行为表演,三通道影像装置

阿布拉莫维奇,《巴尔干巴洛克》,1997行为表演,三通道影像装置 阿布拉莫维奇,《释放声音》,1975,行为表演

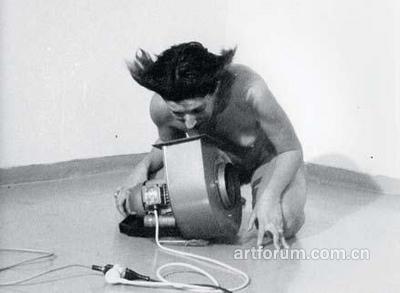

阿布拉莫维奇,《释放声音》,1975,行为表演 阿布拉莫维奇,《有骷髅的裸体》,2002/2005,纽约现代艺术博物馆

阿布拉莫维奇,《有骷髅的裸体》,2002/2005,纽约现代艺术博物馆 阿布拉莫维奇、乌雷,《潜能》,1980行为表演

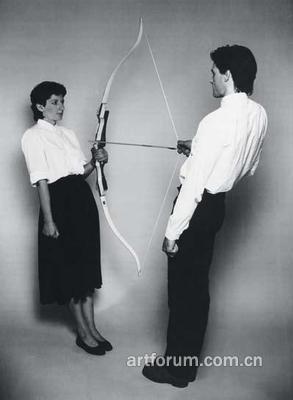

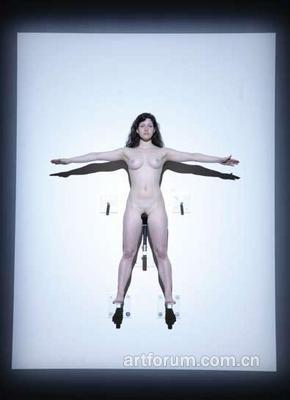

阿布拉莫维奇、乌雷,《潜能》,1980行为表演 Brittany Bailey重演阿布拉莫维奇的《亮度》,1997,纽约现代艺术博物馆,2010

Brittany Bailey重演阿布拉莫维奇的《亮度》,1997,纽约现代艺术博物馆,2010 阿布拉莫维奇,《艺术家在场》,2010行为表演,纽约现代艺术博物馆

阿布拉莫维奇,《艺术家在场》,2010行为表演,纽约现代艺术博物馆| 欢迎光临 黑蓝论坛 (http://www.heilan.com/forum/) | Powered by Discuz! X2.5 |