City of 条形码

走进条形码(这座城市的名称),你会发现一切都是用丝做成的,有趣极了。到这个城市度假,你最好穿一套病号服,或者别的条纹套装,或者干脆——披一套斑马装,好融入这线条的环境,免得过于引人注目。早上起来,空气里有条不紊地飘满了银色的细丝,像是下起了小雨,但你摸不到。张开嘴试着呼吸,就像是吃面条一样,一小撮丝状的空气流入你的口腔。站在条形的阳台上远眺,你可能会有些头晕目眩,因为什么都是相似的:对面的条形阳台上(房子就像是铺在地面的线条隆起后形成的三维图),一个条形的男人,身体最左边两根线(那是他的左手)端着一只条形的杯子,正在喝着条形的开水。“早上好!”就像是琴弦在颤动一样,他向你打招呼。你于是友好地跟他点了点头,便觉得天地之间轻轻地摇晃起来——视觉的差错让你一时半伙还真的无法适应这个城市。粗略地看,这世界简直是对称的,而且每一根线条都可以成为对称轴。

就像在有的地方,人们相信世界由上帝创造一样,条形码的居民无一例外地相信,世界由一根线条衍生。他们认为在人类最初,甚至在天地还不存在的时候,只要有一根像样一点的直线就行了,接下来就是没完没了的复制、繁衍。

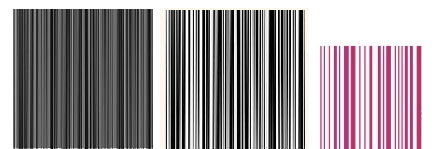

如何辩认这些极为相似的人们?久而久之,他们有了自己的办法。随心所欲地调整自身的线条,形成不同的风格来区别于他人。比如,粗细的搭配,线条的长短、密度和颜色。就像下面这三个人(这是他们的照片),我们不用费什么劲就可以将他们分别开来:

他们只吃面条和米粉,也只有这两样可吃。

有风的日子真恐怖。用他们的话来说,“我们的灵魂被吹得乱透了。”如果你和一个条形码的居民拥抱的话(可惜他们不允许你这样做),你会发现他很轻。不管在什么情况下,他们彼此之间总是保持着适当的距离,不会靠得太近,当一个人不小心碰到另一个人时,他们会同时尖叫起来:“嘿,小心我的神经!”所以,你可以想象,如果一阵大风将他们吹得东倒西歪,相互纠缠在一起,会是多么烦麻的事情。他们不得不耐心地坐下来,——当然是一块儿坐下,因为他们差不多要缠成一个人了——然后仔细地将自己的线条从别人身上理出来(有时是拔出来),这准会浪费掉他们大半天的时间。我就看到过这么一次,两个男人极力忍住各自的厌恶,好不容易才从对方怀抱里挣脱开来,他们满脸尴尬,从口袋里掏出一把梳子,将自己的身体梳上好几分钟,一边客气地交谈着。“这鬼天,麻烦死了。今天的风刮走了我身上不少线条。”另一个就说:“天气预报越来越不准啦,他们说今天白天没有一丝风,要不我也不会冒失地出门。”“我的线越来越少了,再这样刮下去,恐怕会要我的命。”“我们去投诉气象局怎么样?他们说没有一丝风。”“我的妻子来电话说,家里的房子也倒了,回去还得把它扶起来。这风刮得太离谱啦。”“市西路上的天桥前天不是也被刮飞了吗?现在都不知道找到没有,我上班必须走那条路。如果找不到,他们应该再建一架桥。”“我得走了,不管怎么样,很高兴认识你。”“哦,我也梳得差不多了,再见吧。”

路面都是用最密的线条铺成,免得那些长得比较稀的人走在上面会陷下去。据我所知,曾经就发生过这样的悲剧,有一个全身只有廖廖几根线的孩子(大夫说这是先天性稀疏症,没办法调整),一天下午放学的时候,因为父母没有及时来接他回家,就在学校门口暴跳如雷。结果从路的缝隙里掉了下去。这下可不得了啦,学校领导逃不了挨批评,市长早就提醒过他们,校门口的路面应该再加多些线条,因为在这里进进出出的都是一些身体还没发育健全的孩子。绿色的警察们弄来了很多建房子用的细丝,一根接一根,塞进路的缝隙。孩子拉住这些线,费了很大的力气才被吊了上来。记者采访了这个孩子,第二天他的奇迹般的经历刊登上了当地报纸的头版头条。“人们都十分想知道路的下面是什么。你能告诉我们吗?”“路下面还是线条。”这个孩子神气地说。“那线条下面呢……就没有点新奇的事物?”“有。”孩子得意忘形地嚷了起来,“一些不一样的东西,我不知道那是什么。”“你肯定那不是线条吗?”“我肯定,那是……一种叫‘团’的东西。”“能告诉我,你为什么认为那不是线条呢?你能描述一下这种叫‘团’的东西吗?”孩子突然捂住了嘴巴:“哦,我不能说了,我妈妈会打我的。”

人们通过报纸都知道了这件事,他们都很愤怒。而孩子也因此被他妈妈打断了一根线,因为他妈妈就和所有人一样,认为一个说世界上除了线条之外还有别的东西的孩子是一个小小的异教徒;是线条创造了世界,因此除了线条,不会再有别的。

而如今,随着这个城市的开放,外地游客纷纷到来,他们也开始认识到,确实存在着孩子所说的‘团’,它们一堆一堆的,在这个线条的世界里笨拙地挪动。他们虽然不太喜欢这个事实,但是都本着良心向孩子表达了歉意,而且还有不少人表示愿意向这个病孩捐献身体里的线。

City of Coulor

在Coulor这个城市,你想找到一点朴素的东西?全是绚丽的色彩,水是金色的,空气紫中带红,房子色彩斑斓,道路、汽车、山脉,甚至连每一颗尘埃都五彩缤纷。至于人嘛,简直就像从染布池里跳出来的。黑色在这个城市里意味着邪恶,只出现在人们的形容词里,现实中人们把这种颜色藏了起来。白色呢,是对人的侮辱,人们只有在吵架的时候,才会从口袋里掏出它来。

生活在Coulor就像呆在一大团棉花里,能感觉到紫红色空气的轻轻挤压,像有一把绒毛刷子在你脸上扫过。城里的居民,一年四季都不穿衣服。怎么说呢,他们其实就是一些橡皮泥一样的玩意,本身就有色彩,而且你逮住一个人用勺子从他身上挖一小块(肉?)下来(你知道,对橡皮泥是允许这样做的),就发现里面也是同样的颜色。不过他们可以随时地变化颜色,事实上这对他们来说是非常必要的。因为他们从来不说话,颜色就是他们的语言。从他们身体所呈现的颜色,你就能判断出他想要表达的意思。有时,因为要阐述的思想比较复杂,他们不得不从自己身上挖出小块小块的(肉?)下来,将好几种颜色摆在一起,给对方展示。为此,他们每个人都随身携带着一把小勺子。

在这里呆久了,你就会适应这里的寂静。没有丁点声音。即使一辆绿色汽车和一辆棕色汽车撞到了一起,也不会发出任何声响,而只会冒出一些混乱的颜色来告诉人们这是一起多么遗憾的事故。是的,这些你都会适应,看着各种颜色,你仿佛恍惚听到了更为美妙的声音。而Coulor城的朴素也就在这里,它不喧哗,没有声音产生而后又消遁无踪,它告诉你的一切,总是可以看得见。如果一个人承诺过后又反悔的话,那么别人就会从收藏夹里拿出他当初承诺时从身上挖出的颜色,放在小勺子里递给他看,好像在诘问:还记得你以前是怎么说的吗?

鬼城

鬼城的一切都与我们这里差不多,不同的是,他们每个人都拥有恐怖的面具。这些面具画的全都是妖魔鬼怪,表情鲜活而逼真。你走在这个城市的街道上,身边全都是“鬼”,因为这个城市有个奇怪的规定:必须戴面具才能出门。其实这根本就不是什么规定,反正祖祖辈辈下来,他们都这样干。没人问过为什么,更没人会反对这样的做法。自己戴的面具都由自己亲手制作。所以,在大街上从来不出现两副一样的面孔。

人们往往不会去记住谁谁谁,只会说,今天在广场上见到一个戴什么样面具的人。如果某人爱上了另一个人,也总是因为对方的面具打动了他(她)的心。有一次年轻的贝蕾妮丝姐妹俩同时爱上了一个青面獠牙男子。她们在卖鞋子的时候,看到他从鞋店门口走过,两颗阴郁的心灵立刻变得潮湿。“好鬼耶,好鬼耶!”姐姐拉着妹妹的手,用颤抖的声音在她耳边呢喃着。她们失魂落魄地走回家里,一路上激动不已地讨论着那副面具的每个摄人心魂的细节。她们默默祈祷着能在茫茫人海中,再次见到戴这面具的人。

有的人一辈子没能做出一副好面具来,他们往往默默无闻。而有的人则一夜成名,因为他呕心沥血制造出来的面具,让城里的每个人都记住了他。当他戴着这副引以为豪的面具上街时,会迎来不少的崇拜者。

在鬼城,偷取别人的面具,将会被判处死刑。在判决书上,总是这样写道:“这个堕落的人,由于盗窃他人的灵魂,从而犯下了不可饶恕的罪行,他自己卑劣的灵魂也永远得不到拯救。没有人会同情他……”在宣判大会上,当着众人的面,他首先被剥夺了戴面具的权利,直至被处死。于是我们经常可以看到,在这样的宣判大会上,罪人的面具被警察摘下。一张苍白的人的面孔,深陷在一大堆生龙活虎的鬼脸之中,似乎从那一刻起,他就步入了悲哀的死亡。

空城

空城的人最喜欢做的事就是捉迷藏了。他们一天不知要将这个游戏玩上多少遍。可以说,一天到晚,他们一直在玩捉迷藏。每个人都想象着全世界的人都在找他,所以一个个躲藏得十分巧妙,他们钻进一个常人想不到的地方,就一两天都不再出来。而实际上,没有一个人找。所有人都在藏。这就是为什么当你走进这座城市,你会发现它是空的,见不到人影。

没有人记得清自己捉迷藏赢了多少回了,“反正没输过。”每个人都这样告诉你。就算是一家人,好不容易找个时间聚在一起吃顿晚饭,也是匆匆忙忙。吃饭简直就是浪费时间,更何况一边吃总得一边谈谈天气,或是别的无聊话题。对于捉迷藏本身,他们也会趁着往碗里装饭的空隙聊上两句,交流心得。但如果一名妻子想要套出丈夫的藏身地点,那只会导致家庭的破裂。

“唔,今天有人找到你没有?”一边往嘴里塞菜一边问。

“没有,你呢?”

“也没有,不过好险啊……”

“嗯,要藏好点。”又腾出手来摸摸孩子的头,“儿子,你也得藏好了。”

餐桌上的对话差不多都是这样。吃完,连碗也不洗,又鬼鬼祟祟地躲到某个角落去了。

在空城,不管是超市、医院、图书馆还是市政府,都见不到一个人。所有的建筑都像是一座迷宫。所有的街道都没有路标。在这里,是禁止询问的,无论你找一个地方,还是找一个人,都没有人会告诉你。

如果你问他们,会不会感到孤独,他们就说,最大的孤独莫过于出现在别人的视野里。

贼城

有一个故事这样讲的:从前有个国家,里面人人是贼。一到傍晚,他们手持万能钥匙和遮光灯笼出门,走到邻居家里行窃。破晓时分,他们提着偷来的东西回到家里,总能发现自己家也失窃了。

但在贼城,情况稍有不同。贼城里的人从来不偷,但一不留神却总是发现自己家的东西被盗了。这样的事情频频发生,一开始当然是以为城里面出现了盗窃团伙,大家奔走相告,相互提醒要看管好自家的财物。一面还请求警察把这些强盗抓去坐牢。警察们加大了侦察的力度,却仍然一无所获。他们反而发现,城里的居民个个都丢过东西,因为从户口薄上看,没有谁家没来报过案了。这些案件中各种各样的情况都有,有的人是下班回来,发现家里失窃了。有的人是出门买菜的功夫,家里贵重的东西一样不剩了。还有的是一觉醒来,发现家里只留下屁股下面的一张床,“肯定是爬窗进来的!”失主在警察局气急败坏地喊着。而另一些人却惊叫着——好像连自己也无法相信——“我一转身,沙发和电视机就不见了踪影!一转身!”

但是又能怎样呢?警察们还是一筹莫展,他们查不到一丝线索,因为这些盗贼真是太狡猾了。人们开始不敢出门,甚至巴不得生出六只眼睛来瞪着家里的每个角落。街上空荡荡的,没有行人。结果,室内的失窃案少了,而外面的公共财产几乎被偷个精光。公用电话亭全被拔掉了。公交车不翼而飞。电线被剪走了。路灯一个个地失踪。连城市的雕像也像是突然蒸发了一样。但是没有人能提供什么线索,现场也总是不留蛛丝马迹。

他们请来了神探,他侦破过无数的案件。他怀满信心地在城里走了一圈,很快就宣布他已经知道这个贼的真实面目了。他指出,这个狡猾的贼就是这座城市。生活在城里的人一直都忽略掉了,这座城市就是一个巨人,肮脏的下水道就是他的血管,灰暗的街道小巷就是他的神经,他一直就在用他看不见的双手给城里的每个居民带来大大小小的麻烦,但总是没有人留意到这一点。他告诉人们,这个不要脸的老人把他偷来的东西全都藏在他最阴暗的深处。

于是从下水道里,从防空洞里,从郊区的废墟里,从城边宽敞的山洞里,人们找到了他们丢失的电视机、沙发、外套、拖鞋、电话亭、公交车、路灯和城市雕像。