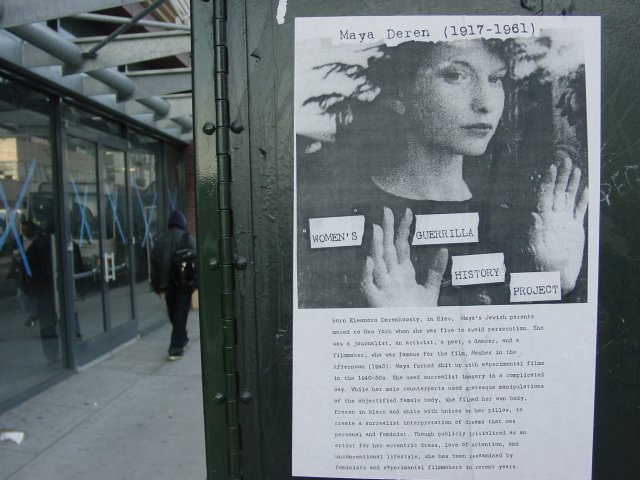

玛雅德伦相关图片

午后的迷惘剧照

汤姆·巴曼相关图片

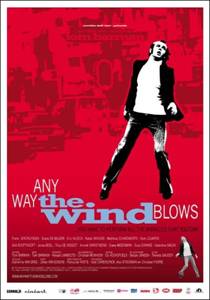

吹风的日子海报

带着烟火气“抽疯”——汤姆·巴曼的《吹风的日子》

Iggy Pop和David

Bowie的《Lust 4 life》:当年不知调理的瘾君子们发现了马桶里的真相,还治好了小年青们二道贩来的忧伤扼杀想象的发骚式呻吟。他们明白派对上的音乐不该牛气十足地挑逗官能神经,以至其肿大到他们直把HOUSE作PUNK,于是诞生了略显神经质的派对动物。我说的不是那个擅长实验小品的文疯子迈克·温特伯恩下的“24小时派对动物”,而是一个喜欢抽风的非典型“抽疯”病人:来自荷兰汤姆·巴曼(Tom

Barman)的《吹风的日子》(Any Way

the Wind Blows)。

一个挺有诗意的片名,让我结实地“上一当”。本以为可以有心在磨磨叽叽的男欢女爱里补回觉,却没想到让街上一个歇斯底里抽搐的“风人”(Wind

Man)馈赠了次“噩梦”。我们这些“被宠坏的孩子们”似乎总盼望着被赐予什么,不是说把“是怎样”的生活搅成“是这样”的,至少微起的澜再大一码。别嘲笑患有自恋症的犬儒精英们,对于荒谬的人和人的荒谬,一切都是允许的。当然包括这些知识青年和青年的知识们,许多导演都会如此来点不合时宜的小聪明。他们的小把戏就如婴儿得以安眠的“摇篮”一样,晃着晃着你就不知此地何地,今昔何昔了。巴曼的伎俩也“不过如此”,可他有个不能称为诡计的“诡计”就是“润物细无声”。电影里的ABCDEFGH们(人名太多,以避撑字之嫌)都在各自的平行线上蹦达着。他们能够出现交集是缘自派对,而不是落入俗套地碰到了一个可以扭转天地乾坤的牛人。这部电影里也有一位,他们也碰到了,打过照面,但你想不到的是他们得到的还是原来那么多。人有时在命运面前就得显得低能一点,否则神都下岗了。玩笑的是从此“风人”停止了“抽疯”,回归正常,你却无可救药地染上了疯毒,不由自主地抽起来,只是多了一些烟火气。

如果说灵魂也是一项专利技术,可以接通电源自由驰骋,世界从此确实会变得又新又美丽。电影却没有给人换个灵魂玩“角色扮演”的责任,否则电影也是“不可见”的。“可见”的电影需要点清醒,“可见”的电影人同样。要不他们只好去当政客了。抛开那些什里藏拙的噱头,导演应该具备让人物和观众一起“抽疯”的能力,起码得有勇气。这样的“虚构”才不至于被诟病为炫耀作者又一次成功地修饰或掩盖技术弱点的借口。这点吃喝拉撒睡的人间烟火是应该有的。哪怕逆境里的你哭娘骂爹咒老天,哪怕你再不正常地抽点“疯”,也涵盖了理所应当的正常。

看完《吹风的日子》心情愉悦,庆幸“世界不完全是合理的,也不至于如此不合理”。同理得证:我们的行为不完全是合理的,也不至于如此不合理,包括上街无论“抽风”还是“抽疯”,但有个前提,至少得有个理由先,千万别没事找抽!

用诗意阉割隐喻的“母夜叉”——玛雅·德伦《午后的迷惘》

过度的思考会让人要么变得不幸,要么变得神秘。看过杨·史云梅耶的《树婴》等动画的人都能感到他对无生命力的物体赋予了一种本能上危险的想象力,但是他也喜欢劳什子地把他的电影变形组合为一本他对动荡社会下民族焦虑的宣传画册,不管他同不同意,我们就是擅长做些穿凿附会给上帝解闷的假把势。美国的玛雅·德伦(Maya

Deren)也恐怕想被后人这样分析她这个异教徒式的先锋旗手,于是不惜让巫术仪式上的邪典穿上了氨纶裤,用能穿透胶片尺孔的芭蕾来摧毁时空,大肆篡改剪辑下的银幕时间(《变形时间的仪式》(Ritual

in Transfigured Time)。因为时值麦卡锡时代的美国主流电影界噤若寒蝉,导演试图涉足具有严肃性的社会问题,但表达上个个“阳痿”地难以严肃起来,他们将娱乐强加于情节奴才式的谄媚表现得淋漓尽致(影响至今),于是玛雅一行有艺术良知的文艺愤青按捺不住,但又形势所迫,所以她乖巧地用16MM把自己那个有关贞节与死亡、怎样阅读男人的梦变得透明起来,也许“透明是一种神秘的能看见波浪的语言”,并且玛雅也把自己隐藏在《午后的迷惘》(Meshes

of the Afternoon)的银幕时间里换身种种。我本以为能把这层透明从中轻易地剥离出来,但“当我在说出它的时候/已经离开了它”。

在《午后的迷惘》里我是可任意穿梭梦境的墨菲斯,是游荡在花园里暗自惆怅的影子;一个死了多年又重新去死的亡魂;那朵可以变成刀的玫瑰;那把可以变为钥匙的刀。我不愿再做解谜隐喻的活词典。又可能隐喻早已被玛雅的诗意温柔地一刀“骟”了,我不过是后知后觉。我只愿是影片里那座让女主角举步维艰的楼梯,慢镜头和面部大特写让我可以黯然神伤女人的苍白与懦弱,让她从我身上慢慢淌过。只因为我是透明的,我还可以成为凯尔泰斯对自己身份怀疑的“另一个人”。不在于我想到了什么,而在于我看到了什么。

《午后的迷惘》中玛雅自己扮演了主人公。她心神不宁,从楼上到楼下到花园里到处喧嚷着她偏执而新鲜的呼吸,眼睛偷走了她的颜色,也偷走了我的。她那惊恐焦躁的眼神在玻璃窗上融化,以及通过人物定格下的浮雕式照明(不是修辞用的轮廓光),我感知到一些对她虚弱内在的囚禁如同玻璃窗背后的牢笼。这栋别墅是让米沃什心生疑窦的隐现于郊区万绿丛中的华屋,拘囿着见弃于世者的庞大的监狱。你也能闻到厄歇尔府里在坍塌前弥漫着游丝状的森迷被烧焦的糊味。奇怪的是,看完后我大脑短路。仿佛沙翁戏里的动作和时空都暂时中止,只剩下迷宫里甩着倾斜、弯曲咏叹调式步伐的构图、滤色镜、两次曝光,在震耳欲聋的“独白”身上长出来。最后犹如被影片里的刀子削去脸的男人(玛雅丈夫饰),躯壳里骚乱狰狞的海平线都能漾出身体来,原来男人一样紧张易怒。而“独白”在潮起潮落后变成了情人熟睡后耳边瘙痒的呢喃。可过程里,流去和毁灭的时间力图证明曾经存在于玛雅的电影里——那些可以展现它们理想面容的地方——不是一成不变的永恒,而是日日常新的诞生,因为电影能够把诗歌、文学一起巧妙地“并置”,并能准确锋利地去掉语言刻意的“骚味”。

是不是我边抽边喝玩大发得语无伦次了。去她妈的玛雅·德伦,你还真是一个擅长用诗意阉割隐喻的“母夜叉”。