贾樟柯

三峡好人海报

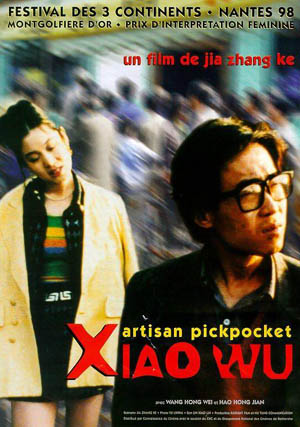

小武海报

站台海报

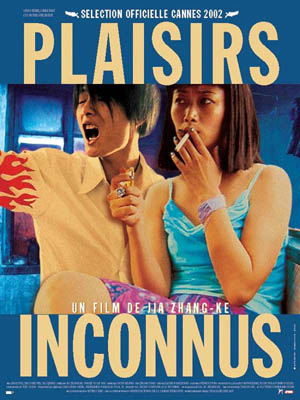

任逍遥海报

世界海报

注:标有数字编号的其内容是有紧密联系,但是论坛发贴时间错位而被错开的,因此标记出来方便查看。

吴学峻

煤矿工人韩三明从山西汾阳来到四川奉节,一个老城区已经因为三峡大坝的修建淹在水底里的小城市,韩三明来寻找16年前花3000块钱买回来、育有一女后又被公安局解救回去的妻子麻幺妹。皮肤黝黑、反应迟钝、说话吐词不清的韩三明,揣着一个沉在长江水底的老地址,被野演出勒索,被摩的司机忽悠,一个找人的故事,就这样开场了。他找到麻幺妹的大哥麻老大,麻老大在江上跑船,他有三个儿子,第三个儿子头上缠着绷带。麻老大说,我们第一次见面,你是个老实人……这是一种和解吗?

韩三明干起了五十块钱一天的拆迁活儿,站在拆迁的工地现场就可以看到人民币10块钱反面风景——夔门,还有雾起雨兴的三峡风景,耐心地等待麻幺妹从宜昌跑船回来。

护士沈红从山西太原来到四川奉节,她也是来找人的,寻找丈夫郭斌,这个男人已经两年没有回家了,告诉她的电话号码还是没有升位以前的。沈红处事干练、言辞简洁、富有机锋,她一直拿着一矿泉水瓶子,到处接水喝。她找到郭斌以前的工厂,那个厂被一个厦门女人买走了,如今破产待拆,她砸开遗留下的工具箱,看到茶叶、工作证,还有一些工具杂物,她拿走了茶叶,但是厂长不愿意告诉她丈夫的任何消息,说不认识郭斌。她找到丈夫以前的战友,一个挖文物的,战友带着她去找如今的郭总,去了工地,去了企业家联谊会,晚上又去江边的舞场,她问出了郭斌与作为董事长的厦门女人关系暧昧,她的照片在企业家联谊会的宣传墙上。

次日晨,沈红与郭斌在江边见面了,沈红转身就走,有人在起舞了,广播里放着曲子,郭斌拖住她的手,熟练地跳了一支,沈红提出离婚,她说,什么时候有空回家办一趟手续吧。

韩三明认识了一个名字叫小马哥的年轻人,他扮周润发,以纸代钱,点烟,手机铃声,浪奔浪流,万里涛涛,江水永不休,他与韩三明对饮,矫情地说,这个世界已经容不下我们了,因为我们都太怀旧了……以后我罩着你。后来他与兄弟们为郭总五十块钱一天的出价去摆平一个人,出发前,他给兄弟们发大白兔奶糖,他跟韩三明说,晚上一起喝酒。晚上他没有回来喝酒,韩三明第二天在工作间隙打他的手机,听到铃声在拆迁工地的一堆坟起的砖头下面唱着上海滩。小马哥死掉了。韩三明和伙伴们为他收了尸,送上船。

麻幺妹回来了,她未老先衰,人瘦脸黑,韩三明与她对坐在一个早点摊前的一张桌子上,她说,你早饭吃了没有,我给你买碗面。韩三明问她,当年我家对你那么好,出了月子都不让你下地,为什么你还要走?麻幺妹说,年轻,不懂事。麻幺妹没有再嫁,但是跟着一个跑船的老头儿,她说对方给他一条活路。她说韩三明,你为什么迟不来,早不来,偏偏十六年后才来。韩三明说,我想看看孩子。韩三明见到了老头儿,提出要把麻幺妹带走,老头儿说,你把她大哥欠我的三万块钱还了,就带她走。韩三明说,一年我就还你。麻幺妹拿出孩子在东莞打工的照片,她穿着厂服,站在工厂大门前面。

韩三明和沈红在船上都碰到一个光溜着背的少年,他用他青春的变声期的鸭嗓子,对着清亮的江水,干净的晨曦,浆声和参差的光与影,大声地唱着《两只蝴蝶》。

这就是贾樟柯的《三峡好人》。

Hooxi①

能复述说明看进去了,而且谦卑。不象现在有些影评人,一上来就想着往里捅自己的词儿,对电影本身毫无敬意。

边河

Hooxi老师说的是一个过程的问题吧。如果从一篇单单复述的文章我想还不能看出谦卑,这里的谦卑在Hooxi老师那有了某种先入为主的优势。他在小心翼翼地试探,试探自己也试探别人,而故事复述的本身却变得有些尴尬,在我看来至少他的复述与我所知道的故事是有某种出入的,假设如果真把一部电影变成情节复述,这种谦卑似乎也是对电影的不敬,电影绝非只是在讲述故事。看了一篇对拉乌尔.鲁兹的采访,鲁兹说在那个时候(中世纪)被公认的艺术就有大约300种。而所有的艺术都在电影里(现如今)。看了这话,的确让人兴奋,他让你相信电影并非一件工具,并非是附属品,而是像水晶一样,多面体,折射出来的光芒绝非给予光源的物体本身可以显现的。

hooxi

复述,或许是除了亲自看那个电影之外,唯一能做的事情。侯孝贤在《戏梦人生》里,有一场戏是这样的:

乡下的私塾先生在教孩子们读唐诗,大概先生觉得这首诗太好了,于是二话不说,又把它吟诵了一遍。《枫桥夜泊》。复述别人,抑制自己,大概应算一种美德吧。但我不认为复述是容易的。所以也存在着复述引起的不敬。说到底,我认为贾樟柯的艺术最根本在于自我的抑制,和对生活小心翼翼的“复述”。唯一“不敬”的地方,就是把那个难看的移民纪念塔给“强行”发射到文本外面去了。

尚方翊剑②

问hooxi老师:片中有一情节处理挺有意思的,韩三明遇到那个编织袋里的被英雄本色误导的小青年。二人喝酒论“江湖”到手机铃声“上海滩”延伸到画外。韩三明出镜,飞行物出现,引出赵涛。而后赵涛又遇到一个想出去打工16岁的小青年(女)。二者是前后呼应吗?感觉挺妙的,但分析不透,望指点。

对了,他们还分别与那个唱《老鼠爱大米》和《两只“蛾子”》的小男孩擦肩而过。这种表现手法,是克制的吗?

还有一个细节的处理上,赵涛总是不停地喝水,比如工厂里接水,和东明找郭斌时接水,都用那个已没有标签的矿泉水瓶.贾樟柯是否认为此时的赵涛为了安抚内心的不平静而用水来“代言”?这个地方我觉得用“狠”了。也许就是太明显了?还是别有他意?

从刚看完的《赖小子》到《三峡好人》贾有点拉帮结派的意思。好人的副导其中就有赖小子的韩杰(方法上简直就是贾樟柯的徒弟,但徒弟总归是徒弟,虚有其表不扎实。还不如师傅《小武》实在)。以及好人里从RMB里看风景,注意了没山西壶口瀑布的是50元,而奉节的是10元(看到这我情不自禁地笑了出来,没别的意思),当然我牵强了点,但是贾不无“野心”。

边河

首先不要走题。

然后我们继续说贾樟柯。昨天就有在这里回帖,或许可以说是幸运,网络出了问题发不出去。后来我就回家,看了《任逍遥》,这次看的比较认真,不同于大学第一次观看,只是想能从里面找点乐子。看完《任逍遥》我似乎又不认可昨天回帖时思考得出的结论。变得越来越难。

我发觉得他从《任》这部片子,开始往电影里面加进一些POP的东西到里面,这些痕迹你在很多年轻导演的片子里都会看到。然而我觉得贾用的不够自然,比如《任》中那个小男生跟赵涛在餐馆吃饭,小男生跟赵说起自己看的一个片儿,很显然是指的《低俗小说》,并且模仿里面的小南瓜台词,然后画面切换到他俩在舞厅,开场的音乐毫不避讳地加入低俗里面的那段耳熟能详的过门。另外就是蝴蝶的小插曲。这些都是很POP的元素——但是这两段却有一种脱离电影的状态,——我一直认为那些元素,那些所谓的手法,谁都“可以”去用,因为没有人拿“超现实”去申请电影手法专利——而是导演的把握,这种脱离出电影的状态或许是中国人生活的超现实,但是却是生硬凿刻上去的,凸现在文本之上,没有保持语言的连贯性。这是导演的POP,但是更要注意到了电影院它也是观众的。从《任》开始,有了变化。与《站台》和《小武》是不同的表达,对他的前两部,我就完全赞同Hooxi老师谈到贾电影的自我克制和小心“复述”,他在《任》里就已经在使用类似符号的情节:那个在火车站,在小巷里唱美声的都被斌斌碰见的男人。

说回《三峡好人》,包括尚同学在上面点出的许多问题,先是纯粹非生活的飞碟升空的纪念塔;然后是生活中的想当保姆的16岁小姑娘和那个人在江湖身不由己的小马哥;接着是那个小男孩唱的通俗歌曲“老鼠爱大米”和“两只蝴蝶”(这两段画内音不是消融在电影里,而是逃逸出去了),最后就是水瓶,这些都是符号式的POP元素,是一种来源自生活本身土生土长的pop,这些都不是什么坏事,糟糕的问题不是他们本身,而是当贾在尝试着“放”,而不是“收”的时候,当他从《任》开始关注中国现如今社会那些世俗pop的客观存在时,不再像《站台》和《小武》那样有一种谨慎的“收”,而是让这些在现如今不单单是流行歌才算的上是pop的时代(我们知道流行歌是贾在影片里的一个惯常使用,完全成为了贾的标志性语言),贾的确看到了一些变化,于是把他反映到自己的荧幕上。这种发现必然会带来某些不适应,这首先反应在贾身上,比如说那两段真人在电影里演唱的通俗歌曲,显然成为了人物,即韩三明被“老鼠爱大米”,赵涛被“两只蝴蝶”放逐到了另外一个空间,一个尴尬的空间,人物尴尬的真实性,而且这个演唱的男孩被放置在镜头之内,成为一种刻意的界限。贾不再去不着痕迹,或者刻意抹去痕迹,而是反其道而为之,但是却成了这部电影的硬伤所在。这些硬伤是一种引入,从外至内,而不是电影本身的一种自造产物,从内向外对观众产生影响,从而达到一种浑然一体。

在看《站台》和《小武》的时候我的确能被许多静默,完全复制式的生活再现,持续的单镜头所感染。那些情节,比如王宏伟站在火堆旁的一个差不多近1分钟的场景,那种平凡世俗的勾勒无需再多着笔墨,镜头就这么放着就是最好的描述,这就是电影本身,人物本身所产生的东西,而我的感染就是它的“放”的过程(或许我们得说说蔡明亮,或许能有更多收获,台湾导演不能不视)。

尚方翊剑③

从克拉考尔当年攻击:“情节是现实主义的天敌。”而柴伐帝尼也曾讨论过应该不惜一切代价避免惊人的事件和特殊的人物。再回头看贾樟柯的《世界》和《三峡好人》我们确实发现他变了,他也从电影里承认了。如好人里提到的“二千年的城市,两年就拆完了”,这是非常戏剧化的“抒情”,所以我认为这些飞行物,纪念塔是一种“戏剧化”的产物,而非超现实的理解。比如片中有一个镜头是,川剧演员穿着三国人物的戏服却在安静地玩手机游戏。还有片尾韩三明看到孤独的“走索人”。这样的情节设置让我怀疑导演的身份是“抒情诗人”还是一个讲故事的人。导演注重对现实的挖掘,但他也“塑造”和“安排”了事件本身之上“平凡的戏剧性”,这种揭露存在的未被注意到的“真实”反而可以引起观众的反应和共鸣。这可以算是一种初见端倪的“野心”。我们的文化中似乎总有一种对苦难的崇拜,导演也很巧妙地抓住变成“话语”资本的原始积累,但当“苦难”在荧幕上横行霸道,价值判断是否也应该打一个问号?

可能我们真得在听完片尾《林冲夜奔》里:“望家乡,去路遥...”后被情绪“放逐”了。

边河

尚同学说的戏剧化产物,我在想,与文本脱节,而非献身式的自我消融其中来求得一种升华,也就是我前面所考虑的“被引入”,我觉得包括你说的戏服+手机,和走钢索的人,都是被引入,这种被引入,与电影产生了距离。贾的表达力不从心。

对苦难的崇拜,这句话好,导演把苦难苦难化,而绝非自然呈现,有嫌疑,但是还不能定断。如果一个人喜欢被虐待,你不得不拿起鞭子抽打他,因为只有这样他才舒服——他把苦难树立起来,而不是将苦难作为一个存在。

尚方翊剑

是啊,我忘了影像能消解“文本”上叙事的需要而产生一种“歧义”式的阅读。象穿着三国戏服的川剧演员已经脱离了舞台时空,通过手机游戏转嫁到现实世界,再通过游戏音乐(应该不是同期)的渲染从而产生一种“距离美”电影不是因为一种语言它才讲述了如此美妙的故事,而是由于电影讲述了如此美妙的故事他才成了一种语言。这样解释行吗?

凌丁

说一小点,那个被周润发误导的小青年似乎不该出现在2006年的,1996年勉强,最好出现在1994年之前,2006年出现的更该是被周杰伦误导的:我的地盘听我的;Mzone人,喜欢什么,就选什么。

边河

哈哈,这个有意思。所以小马哥只是贾的一个符号,一个贾(假)的pop元素。

尚方翊剑

我们看到了一个一晃而过的镜头里,拆迁废墟的墙壁上贴着周董的海报,但仅是略过。也许贾没在意,但我们在意了。

无非

《三峡好人》买了快2月了,到现在都没有看,没办法看,心态一直没摆好就完全不能看,看来还要等待一阵子吧。那个小青年是多大,如果是20岁以上了,我觉得不可能是被周杰伦影响的。我身边到现在还有热爱四大天王的家伙,影响这东西我觉得如果过了青春期就很少能发挥多大效应了。所以能真正被周杰伦影响的应该是现在还十几岁的小孩吧,出现在2006年的青年上也没有什么稀奇的。

无非①

真是奇怪,那为什么要充满敬意呢,并且还是谦卑的?我是指难道在评论前就应让敬意先行?

尚方翊剑

要说流行元素的运用,《站台》里最多,但我觉得不突兀,是因为从70年代末到90年代初我们的媒体于受众面的单一狭窄是被时代局限了的结果。但从90年代到现在,贾的流行元素明显与媒体多元下的事实脱节了,在不可信的程度上是贾导把地区差异上的封闭和落后“放任”并且“放大”到这些边河提到的POP元素里,当然贾想当然上的不纯粹,要不然电影里就又是邓丽君和四大天王而不会多了“老鼠爱大米”和“两只蝴蝶”。他认为现今天的荧幕上的“谎话”连翩破坏了电影的“记忆”功能,但是自己对于时代症候把握的错位不也是一个谎话吗?比如现在的孩子也不都是周董的“欲粉”,没准从他的电影里看到“超女”也不是没有可能?也许还要拉扯上一段周星星才能平衡。因为只有“对比”才能激发荒诞讽刺的“戏剧性”。

边河

我说贾就是小真实,大虚伪。

袁群

在农村,根据我自身的经验,受周润发的影响是很自然,而且很固执的(也正好是我们这个年龄段,12,13岁看的周润发),我们更愿意去比划发哥赌神或者黑道老大的神态,而不需要周董的双节棍和发如雪。所以,当我看到那个最终被打死了的小马哥的时候,忍不住伤感起来。

其实,在很多地方(像三峡那种小县城),这种脱节是很正常的,周董在农村并不是那么受欢迎(周董只是女学生需要的)。我回家,如果碰上赶集,人山人海里到处充斥的将依然是刘德华,是《两只蝴蝶》,是刀郎,是那些貌似很伤感很通俗很琅琅上口的东西。

骑老虎上天(引入别人写的《三峡好人》复杂影评)

一个脱离鸟低级文艺趣味的因。故,用文艺趣味去分析贾导是没有意思的。别的不说,开篇那个镜头,谁能拍出来呢。

尚方翊剑

不知骑虎说的能否拍出来的是长镜头,还是长镜头里的“人物”,而且这个长镜头里“好似”也断了。

骑老虎上天

我说的就是那个长镜头,好象没有断啊。

尚方翊剑

应该准确的说是“化”过了,为了衔接字幕,这可能无法避免。

骑老虎上天

没太理解你说的话。我的意思是镜头体现节奏,体现气度,更体现心态。

尚方翊剑

不知道你注意背景音乐了没?用的应该是川剧《夜奔》(不确定)的调子(悲劲苍凉)。再看用光,可以说镜头里的人就没给光(不是说自然光的解说就可以打发了)以及摄影机的运动,前景里人物嘲杂纷争,烟火气十足,后景里自然参照地也是运动着的(考虑到是在船上)没有形成反差。

我想说的是这都是一种精致的“设计”,片头的基准就透着一股导演“策划”好的悲和殇。对于一个擅长“记录记忆”的导演这不算什么。

骑老虎上天

如果这种“悲”和“殇”是真实的感触呢?我看这个电影,被感染了。这么说是我不够冷静吗?(你说的问题,扩大化来说的话是个大话题,在事实上不可避免地专业化了的“艺术”和“艺术家”的某种合法性?但我想你不是在这个层面上说问题)。

尚方翊剑

当然用光上,我揣测的是为了突出底层人物的心酸艰难,可以用个暗调子。但到了《铁西区》王兵就没这么用,为了不违背电影上记实的大方向而任意受自然摆弄这个心态就没找准。

不是说不冷静,片子里的一些生存状态,对于导演表现的勇气我也被感动了。而且拍电影的确不是我们在这动动手和嘴就能解决困难了的。但我所怀疑的是既然做了为什么不纯粹一点呢?为什么要套上自己的绳子来勒电影呢,导演任意强加的东西太多了,可能已经破坏掉这个记实的整体氛围了。

骑老虎上天

这个就没办法了嘛,“岂能尽如人意”。我看电影是,似乎有个心理阀值,过了那道槛,觉得是好电影了,就都无所谓了,“不管人家怎么弄,总有自己的理由”(为什么我隐隐觉得我们说的话似乎不对接。而且你说“不违背大方向”,又说“已经破坏掉……”,似乎有点引刀自宫啊)。

尚方翊剑

可能是我力不从心了,“大方向”和“破坏”看似的自我“矛盾”就是真实电影和直接电影被评论者提到的最大出入——导演介入不介入的问题。大方向和破坏我都有前提那就是“记实”,骑虎觉的矛盾可能是没考虑到导演把自己位置放在哪的问题。至于对不对接,我没有刻意回避什么,也许“岂能尽如人意”放在这里解释再合适不过了。我的观点还是那个意思。我们的出发点都是好的。我们的感受我想也很真切,至少只要看进去了,有点想法也是正常的。还有专业上的东西,我也是模棱两可。有错误的分析就原谅我这个小字辈吧。

顾耀峰

插个嘴。《三峡好人》还没看,不谈。只是,在一个具体的讨论中,用“岂能尽如人意”为理由,多少显得有回避核心和自我圆场的意思,也有僭越着为他人打幌子的感觉。

你们继续。

骑老虎上天

看电影轻松,谈电影累人啊。“岂能尽如人意”不是作为理由吧。

边河④

刚刚看了后贴上来的影评(指骑老虎上天引入的复杂影评),被吓到了,我想如果它的确是一部差劲的电影,就不会有这么多麻烦的事儿出来。糟糕在电影不乏才气,可是却有大虚假在这里,这个大虚假是个好东西,虚假的东西你怎么说都行。我看到大量的赞美之词,但是我几乎没有多少认同的,我看到的不过是文字自己的美化,美化自己,好像已经脱离了电影,飘到不知道什么地方去了。还诗意,现在流行什么就说什么,哪里有诗意,就应为有三峡,有云雾,有那个什么门,有钢索,还有那个开头的所谓长镜头,你看诗意,就去看安哲普罗斯别人怎么诗意的,看那雾气用的,那树林用的,有强烈的呼之欲出。拿贾跟候孝贤比,怎么说的来着——“即使缩小范畴,只从纯电影的角度来看,《三峡好人》也和费穆在《小城之春》、侯孝贤在《悲情城市》里表现出来的诗电影传统进行了一次久违而有效的‘对接’。”我坚决不同意这样的说法,对接,我跟朋友说顶多就有一些相似之处,那种相似之处很可能还是大家的某种一厢情愿,只要有一厘大家就觉得不错了。可是我要说没对接上。悲情城市最后那个灯亮灯灭,让我印象很深,贾没有这样的静默,他所表现出来的生活是被他雕琢过,雕琢的不好,真不好,比如说韩三明,跟他的麻么妹,在那个废弃建筑里面,我觉得完全是贾自己想象出来的生活化,谁知道呢,然后有人就用“一切皆有可能”把这些问题,等等的问题都一笔勾掉了,这个“可能”很不负责任,“一切皆有可能”就跟“岂能尽如人意”一样,很不负责任,如此这般,贾樟柯的那些我认为严重的问题都被美化了,如果他拍的场景里出现了分裂,我们可以“用一切皆有可能”来解释;如果场景静默一点,然后再来个人站在那里默然的眺望,我们就马上来感受诗意;如果我们看到飞碟,看到穿着像太空人的消毒员,看到纪念塔像火箭一样被发射,看到有人走钢索我们就来感叹超现实,这不是强行在用语言强奸电影吗?电影展现出来的东西不过是折射,电影一旦开始播放就失去了它原本可能原始的面貌,不过它可能就从来没有最初的面貌可言。我置疑这些影评,这些文字,更是在怀疑我自己所见的,我眼中的三峡好人,这部片子里贾用了太多的东西,你要塞那么东西到里面干什么嘛,这是表现欲,而不是去表现;是表达欲,而不是单纯的表达。表达一个东西,你可以去操控它,可是不是去臆想它;你可以去建构它,而不是去打破它,就比如说布雷松在乡村牧师日记里面对那位牧师表情的捕捉,牧师的表情绝对是被建构出来的,但是那种强烈的传达,面部特写,就已经说明了一切。贾呢,把沈红放在船上,还把小孩也扔到船上,唱一首两只蝴蝶,小孩一副表演十足的气势,在镜头面前紧张着呢,沈红在那里定定地看着一个方向,我要说小孩把这场戏给破坏掉了,贾就好像底气不足一样,不用用流行歌,他就不踏实。再比如那场韩三明跟小马哥吃饭听对方手机的铃声,又是流行歌(曾经一度流行的歌,或者叫怀旧金曲也行),老百姓真这么无聊吗?然后我们怎么说,“一切皆有可能”,问题就解决了,真解决了吗?流行歌已经变成了贾的保护伞,它们被大胆地运用在任何一个可以允许出场的情节里,歌声满天飞,可是却失真了,失去本身的真实性,有的时候就像多余的摆设放在那里,比剧场还剧场。导演使用这些东西,出现在电影里的东西是有作用的,流行歌徒剩虚设。所以看到贾的电影不免尴尬,就是你似乎看到了某种你所能被触动到的影像和声音,然后却跟电影本身在脱离,无缘无故,原来都成了虚设。

Hooxi②

这个首先是转场了。其次,“上海滩”赋予这个转场以一定的意义,“爱你恨你”之类的。第三,飞行物一般都是和“超时空”联系在一起的。这个电影可以是一个“超时空”的电影(上下几千年、东西南北中、自然/社会和心理空间)。在这样充满偶然的宏大的超时空里,有名有姓、无名无姓的各色人等的出场、相遇本身就是奇迹。贾樟柯的人物出场很多都很有味道,没有预兆,也来路不明。我最喜欢的是《世界》里三明从候车室人群里来到前景、以及王宏伟和二姑娘从观光客的全景后面慢慢入画。

还有赵涛喝水那个,就是个小动作吧。愿意多联想一下的话,当然更好。象侯孝贤电影里,人家吃饭都吃半天,很有味道啊!我想电影里的任何东西都具有两重性:表象,和意义。表象是自在的,而意义是阐释出来的。“阐释”不也是消费电影的一种方式吗?就象这个帖子。可以反对阐释,但不能禁止阐释。

关于“克制”:我想应该放在同一个电影里比较。如果有一个元素,然后你把它发挥到及至,那就不克制;如果只用了一下,而且很自然,那就是克制吧。总不能什么“结构性”的元素都不同。连纪录片还都要“结构”一下。布勒松在很多方面非常克制,但是音乐例外、特写例外、开门例外。

关于“流行歌”:流行歌在此并不仅仅是“形式”元素。它是人生记忆的“内容”。在《小武》中,当胡梅梅一首一首地问小武,会不会唱这个歌时,小武羞赧地小声回答:“真不会。”看到这儿,我挺心酸的。你可曾在生活中遇到过一位什么歌都不会唱的人?这该是一个多么苦涩的人生?“我听过你的歌!”胡梅梅突然说;小武一愣:“不可能。”这当然是个即兴玩笑,但是,这句话透露出小武是多么孤独的人。《小武》中,最让我感动的是小武在澡堂里一个人唱歌。在洗澡时唱歌,有时完全是一种生理愉悦的自然反映;但从这个场景开始,我们的主人公开始从乡间公路上突然出现的“农村无业青年”,渐渐获得了独一无二的“自我”和“人生”:他成为“靳小勇的哥们、胡梅梅的靠山、梁长有的儿子”;而他的人生故事,结束在街道上。看客们的目光又一次把他逼回了“农村无业青年”的身份。

关于流行歌的时代感、城乡差别、年龄差别等等,一方面是真实性要求,一方面也得考虑人物和故事吧。想像一下,假如《三峡好人》里的小孩整天哼哼周杰伦的话,那有什么意思呢?在我眼里,如果一个十来岁的小屁孩整天唱周杰伦,他十有八九是娇生惯养出来的。

边河

小武澡堂那场我也喜欢。然而在三峡好人里已经完全不同了,我没看到以前那种平常心,和对小人物那种直接的不雕琢的,反正我觉得有关怀在里面,甚至有胸怀在电影里面。而现在只有不停的组合和添加。

Hooxi①

难道应该“让毁意先行”吗?对任何一部作品首先抱有敬意是应该的,那不是显示牛逼的地方,而是对另一个作为“人”的主体的创造工作的尊重。为什么总想着灭了别人才爽?

边河⑤

Hooxi老师,我对这部电影有很多问题,我看到很多痕迹,就是无法在一个画面里面共存的然后很令人恼火的留下了的痕迹。比如我最常提到的一幕,沈红坐在船上,小孩从左入镜,开始表演似的唱两只蝴蝶这段,我就觉得是一种令人恼火的痕迹出现在了这里,表达很生硬。没有所谓的他们所说的什么具像与抽象的水乳交融。还有就是居然有人提到寓意,贾的寓意很悲苦,就像我翻译的鲁兹提到的第八罪,悲愁。

尚方翊剑②

对,我想说的就是引出赵涛的这个转场很有味道,突然不突兀。当时看到这一下子激起了我的兴奋,可以说这个剪辑点很有意思。

但是关于喝水这个“小动作”上我觉得过了点,你能发现赵涛手里一直没放下这个没有标签的水瓶(好象片中的沈红也不会轻易放下她和郭斌的感情)。这样一直牵扯着我的情绪直到我认为全片最失败的那段“离别前的舞蹈”那场戏,我想用“做作”这个词来总结这场戏(这不同于《站台》里那段佛朗明戈)。因为我想生活里的情侣分手不会轻易地跳支舞来结束,有很多欲言又止的情绪化的动作是正常的。

对于布列松的那个引入,我也发现了。HOOXI老师点的到位。

我强调的是韩三明和沈红分别与男孩处于同一时空的这个巧合,似乎男孩也并没把他们俩“隔离”出去。是巧合还是刻意我怀疑,HOOXI老师或许还有什么解释呢?

袁群

我同意边河的一些看法,即不要把一个电影讲得那么玄,这些都是脱离了电影本身的自我表演,就像学术著作一样,很没意思。但是有一点,我看这个电影的时候,一点都不觉得假。没有看到哪里是假的。甚至在我的家乡,“小马哥”,韩三明这样的人并不少见,而且据我所知,这种状态在广大的中国(除了所谓的大城市)地域差异性并不大。不管如何,抛弃其他的种种,在我看来,《三峡好人》恰好是以它的真实打动了我。

袁群⑤

你这么一说,也确实如此。只是,我没有这种看电影的敏锐的感受力吧。因而也就少了这些对电影表现力欠缺的失望。

边河

单看某个情节,或者说是安排,我觉得不假,可是通过“组合”到一块表现出来以后,就假了。这就是我为什么接受不了的缘故。

如果你要表现重,我更愿意是以轻的方式来表现重。口味不一样哦。

尚方翊剑

如果说到地域性的差异,也许我少见多怪了,现在真的能找到电影里的1块2或3一天的住处吗?

边河

有有有,床位嘛,深圳都有10块钱的床位住。3块钱肯定有的,我相信。

袁群

你看到那是什么床位了么?不过我只住过10元的。但比电影里那个不知好多少倍。但是我可以跟你说撒,我以前吃过一块钱一份的蛋炒饭。

边河

你看真是“一切皆有可能”,贾导不容易哦。

Hooxi⑤

边河;你是从纯粹“艺术”或“形式”的层面来谈论这个电影,你感到“恼火”的也是它在“艺术”上的痕迹感。你认为他失去了最初的“平常心”。我想你说的失去“平常心”应该包括“怕不被人理解其意旨”的担心而修辞用力吧;其实,《小武》比《三峡好人》更用力,甚至包括打火机都发出“致爱丽丝”的声音。我理解是这样:或许是《三峡好人》在大局上很“平和”,反而凸显出了局部细节的“用力”;至于你说的那场景,我能够接受,甚至认为不错。我认为“用力”的地方恰恰是开头那个长镜头。那是个注定被赞美的、也注定是在开拍前就预算到了“赞美”的“设计”。然后,很多人就去赞美。其实,“痕迹”并不可怕,可怕的是掩盖“痕迹”,这正是很多国产电影的路子。贾樟柯没有太为这些明显是“刻意”的设计而有艺术上的负罪感,这很重要。这是“叙事的诚实”。我还要引《任逍遥》结尾的例子,那警察问了半天,然后命令那孩子去墙边唱歌——“痕迹”够重了吧?

总的来说,我认为贾樟柯在很多电影里真正困惑的是“结构”问题,他已经对生活细节的捕捉很敏感、很到位了。至于说“寓意”,那是观众自己的问题;看贾樟柯的电影,仅仅关注其“艺术”,和仅仅关注其“真实”都是偏的。当贾樟柯的表弟带着农村人的身体、表情和话语,亲自出现在一部电影里并作为主角时,我们没有理由不以他为主,而去谈论一些细枝末节的技巧之类的东西。看到三明在长期煤矿工作中脊背弯曲、皮肤苍老的身体在银幕上长久地走动、停留、坐卧时,在听到三明一板一眼地说出一些掷地有声的话时,我很感动。贾樟柯电影里的主人公,“苦”是一方面,另外还有“乐”吧;不过,这“苦”和“乐”大概都不是能够和很多人共享的。

尚方翊剑

我很想体验一下这种“物美价廉”的地方,去年在北京时我都找不着晚上睡的地方(为去听个现场跑了个很偏的地)结果就睡在街心花园的长凳(还好是夏天),没想抢了民工的地盘差点打起来,我从那次体验到了“一切皆有可能”,那哪是人天天睡觉的地呀。

扯远了。

我认为“用力”的地方恰恰是开头那个长镜头。那是个注定被赞美的、也注定是在开拍前就预算到了“赞美”的“设计”。然后,很多人就去赞美。其实,“痕迹”并不可怕,可怕的是掩盖“痕迹”,这正是很多国产电影的路子。贾樟柯没有太为这些明显是“刻意”的设计而有艺术上的负罪感,这很重要。这是“叙事的诚实”。

我昨晚和骑虎上天很费劲地关于这个开场Baichi了半天。

Hooxi②

你知道“巧合”这玩意儿是传统情节剧艺术的关键。但“巧合”本身并不能构成“情节”,正如三明、男孩、沈红没有一起去做“情节”一样。其实,在现代电影里,早已经没有了“巧合”。你说的这个点,和《低俗小说》中餐厅杀人那段很象,都是处在同一空间,但各走各的“情节”。这不叫“巧合”,这叫“巧而不合”。他在《任逍遥》里好像也用过。严格说来,这种安排要求有一个高高在上的“视点”统领。具体到这个电影,我倾向于把这个“视点”不看成贾樟柯的,而看成一个那个不存在的、说出“三峡好人”这个词的“隐形叙事者”。

Hooxi

这样弄下去,《三峡好人》应该快被彻底“解构”了,呵呵。但我相信有一个硬核始终在那儿,是“解构”不掉的。它,就是这个电影真正的好处和价值。

边河

中学的时候我们班主任是历史老师,他上课的时候跟我们说,那时候不是高考嘛,历史考题要分析分析分析,他就说先把那本书读厚,然后再读薄。套用一下,先把三峡好人解构彻底,再还原。

尚方翊剑

那么这个不存在、说出“三峡好人”的“隐形叙事者”的身份是处于一个外来视野“介入”的观察者还是根源于平民生活里土生土长自然叙述者呢?确实他们没有一起为“情节”服务,这些“巧”不能在电影里独立吧,就象片中当沈红离开了男孩,离开了轮渡而转场来到街上过马路,但是“两只蝴蝶”被替代了男孩的庞龙延续了。

Hooxi③

“几十年的铺子,说拆就拆!”

“拆就拆了吧,旧的不去,新的不来。发愁甚呢?”

“旧的拆了,新的在哪儿呢?”

——《小武》

先从拆铺子开始,然后是拆街道(《站台》),最后,拆一座千年古城。你说贾樟柯有一种苦难崇拜。难道你没发现在这样拆拆建建当中,在中国的现实中积累了多少苦难?苦难横行,我倒没发现,我发现了娱乐横行。

另外关于叙事和抒情,叙事是有力量的,抒情是无力的。有东西在那儿堵着才抒情。抒者,《说文》解曰:“汲出谓之抒”,解除、排除或免除、减轻。抒情可以说是无能者的能力。现在大家基本上都不抒情了。所以一看到个抒情的就嘲笑。抒情解决不了的,就娱乐。所以,你拆你的,我搞我的“疯狂的石头”。

这样的情节设置让我怀疑导演的身份是“抒情诗人”还是一个讲故事的人。——这个问题好。它涉及到“贾樟柯、他的电影主人公、他的观众、影评人”之间的关系。如果贾樟柯作为一个抒情诗人,那么作为有点文化的我们可能更容易进入他的文本,而民工们则没门儿;如果是一个讲故事的人,那么我们就很容易失望,而影评人就会用“桥段”之类的术语来批评他;如果他是一个有情有义的街头混混,那么我们也应该够哥们(这就是贾樟柯之所以被称为“小贾”的原因)。

尚方翊剑

我从我去年读的几本主流小说靠吧,《棉花》、《生死疲劳》、《第九个寡妇》更不要说《兄弟》等等了。

再看电影《上学路上》(是05年的吧)、《绿草地》(虽说是他以前的,要不是石头疯狂我们根本不知道何年何月能看到)、《马背上的法庭》、还有记录片《好死不如赖活着》,以及那个拐弯“说话”的《看上去很美》我是说通过导演很容易让人把落后模糊成苦难到“贩卖”贫穷以获得认可的良药了。贾樟柯要表现的“拆”不是指房子“拆”的是人的记忆,但不要让对这种记忆的依赖左右了他的叙事。我没排斥抒情,尤其看完了章明的《结果》和王超的《江城夏日》了之后。

Hooxi

从你发明的“苦难崇拜”谈起吧。最近粗粗地读了阿伦特的一些书,知道犹太人可能是世界上最具有“苦难崇拜”情结的民族。他们似乎没有喜剧,一个个都长了副认真得不得了的献祭的面孔;去年在北京,有一部以色列戏剧《安魂曲》上演,就是这样子。但他们有一种东西我们没有(这东西中和了犹太人的苦难崇拜),那就是信仰:相信拯救。中国文化还没到苦难崇拜的地步。充其量只是“苦情戏”而已;但我们已经什么都不信了;现在,我们都不太喜欢过苦日子了。一点苦也受不了了。如果谈论苦难,我们往往愿意聚焦于过去的苦难,而回避当下的苦难。这就是右派书流行的原因之一吧。

再说“记忆”。好像还是阿伦特说的,“记忆”构成了人的本质。没有“记忆”,人跟动物有什么区别。“记忆”在贾樟柯电影里相当重要,可以说是他的电影的核心。记忆在他的主人公那里,是附着在身体上的。三明是带着深厚的记忆来到电影里的;记忆同时附着在场景、空间当中;记忆,作为一种时间因素,和场景的空间因素,共同构成了贾樟柯电影的时空。而他的电影,本身便具有一种公共记忆的能量。所以,在香港放映的时候,有人说挺可惜的,没用胶片拍。胶片在上个世纪似乎已经成了承载记忆的最好介质。

尚方翊剑

对于“记忆”,我曾经说过:“导演把记忆写进电影里,观众把电影流进记忆里。但是能否掌握写满记忆的电影和流进记忆的电影二者的平衡,目前贾樟柯对于帖子里聊他的我们是做到了。(HOOXI老师认为他不是个投机分子吧)

而“叙述苦难”无论立意如何,我想可能是我搀杂了不少对电影作者拍片心理分析的“改写”成分。先让我冷静地想想。

尚方翊剑

我感觉这种“苦情戏”里的悲情的成分更多一点,刚才大致看完了《落叶归根》,里面有一场滚轮胎的戏。死尸放进轮胎里,上坡难下坡容易的常识在主人公下坡时一推就瓦解了。轮胎也就肆无忌惮地冲进了山野。为什么我们上坡的时候“全神贯注”到轮胎重量的“苦”,而下坡时却大意疏忽了呢?(这场戏我和我妈一起看的,但她却笑了,可能是赵本山表演上的问题,他很能把“苦”当作“游戏”自娱自乐了。而我却有一点悲的感觉)我们能受苦,是因为我们一直在“受苦”,精神束缚上的“苦”,大概也就是记忆之痛吧。而“难”我确实有点扩大凌驾于“苦”之上了,“难”这个东西不好讲,没经历过没法定义也没法诠释。

Hooxi老师,最近读到一个贾樟柯香港浸会大学的演讲,他提到在拍好人前的一个“构思”:奉节这个地方有一股江湖味道、码头味道,让他联想到了武侠电影——在叙事原型上,好人非常像传统的武侠电影。矿工和护士好像当代武侠,他们一路颠簸,只不过提的不是刀而是问题,解决的不是仇恨而是感情。这个讲解很有趣,传统文化从这个解释里就和当代生活靠近了许多。你认为呢?

Hooxi

你所谓的“投机”在任何电影里都会有。当有人用武侠来投机的时候(用以取消真实的记忆,代之以虚幻的“情义”),贾樟柯就算用“三峡”投机,也可以原谅吧。因为在三峡这样的事情上来说,根本就是个扼杀族群记忆的问题。扼杀了记忆,人还能剩下什么?

贾樟柯对自己的美学非常清醒,还有一个和日本的是枝裕和的对谈也非常好。

尚方翊剑

情义”一词让我明白了韩三明为了小马哥办理后事的心理因素,他们之间很“江湖”,至少是很现代的“江湖”。而这些霸占院线的大片只能是武刀论剑的匹夫,毫无侠之风范,说他们投机都很抬举。对于扼杀族群记忆的问题上,片子里有很多关于“移民办”的描写,我们的记忆被阉割了,已经很悲惨。当然移民认识不到他们究竟缺少的是什么,至少不是区区可数的补贴(物质补偿也难尽如人意)那么这个扼杀族群记忆的始作俑者是谁,贾樟柯好象把责任全推给这些以“移民办”为代表的...

凌丁

始作俑者你不能要求一个创作者去指出的,鲁迅说话还不能言无不尽呢。

仔细想来,确如hooxi所说,就算是“投机”吧,也殊为不易了。

BBC拍摄的一个记录片《中国》,好像四个部分,拍的非常不错,也是我们应当留存的记忆,而且,由于它环境、体制上的优势,也比三峡更尖锐。

尚方翊剑

对,我老毛病又犯了。因为看好人之前看过一个叫《淹没》的片段,同样是三峡。当时就有很多问题,直到好人问世让我一气全憋出来了,舒畅。

凌丁②

多半是一个外来视野“介入”的观察者,也就是这个视野,可能让人感觉到一种知识分子式的同情,会让敏感的人感动,但也会让另一些敏感的人不舒服。

周杰伦我是随手举个姓周的例子,意在说明,影片这里对周润发的“引用”,可能会让观众感觉不够真实。当然,就人物和故事而言,这里的引用还是合理的——它是迁就了故事的。

而小武中对周润发的引用,就既合理又真实,对流行歌曲的引用也是合理又真实。也因而更喜欢小武。

边河

我的天那。再这样说下去,感觉很危险。我们的初感觉没了,连镜子都没有了。

铜豌豆④

贾樟科确实有大虚伪在里面,贩卖苦难,用苦难包装苦难。外层的小苦难是真,隐藏的是虚伪的苦难和关怀。

我觉得HOOXI太沉迷于贾的贩卖手段了,其实迷的是他的“电影技术”,而不是“电影”,于是忘记了他手段背后的东西。

无非①

哦,这里我们可能是误解了。我的意思是没有必要让“敬意”先行,当然更不可能让“毁意”先行。只要都是“说话”的人(你用作品说话,我用评论说话),那么就都没有必要谦卑至下,至少此时的关系是对等的。如果角色心态都不能平等,那么“说话”中的不公允和过甚则很正常了:例如导演为奖项(评论)而拍,舆论炮轰导演或者观众的“大师崇拜”,这都是讨人厌并常常发生的东西。

所以我觉得对于你这个人或者你的工作我可以抱有敬意的,但你的作品没有必要。尤其是在进行“说话”这个工作的时候。

边河

我觉得要铺展开来说,是一个倾斜的问题,因为就像我之前说的如果的确是一个烂片儿,大家倒省事了,可是糟糕就在于不是,相反是有才气的,有让你注意的地方,这就不好办了。得拨开一些东西,看到“核”。熙熙攘攘刷了这么几页,似乎大家对于“核”的东西还不想开说,这当然是有道理的,我们不反对阐释,但是当我们在外面绕圈,慢慢接近那个核的时候就不得不停下阐释了。