这是帕斯卡(Blaise Pascal)的朋友森格兰先生(M.Singlin)1657年4月的一篇日记,由于记得详细,我读后觉得就是一篇小说,因此仅对几个必需的地方稍作修改,直接移用如下。森格兰先生是波罗雅尔修道院的神父,但当时因为宗教斗争,波罗雅尔修道院内的神职人员一反常规,不称神父,彼此只称先生,以示平等;他曾多次对帕斯卡作过精神指导,以使后者获得身体和精神两方面的安宁。感谢在巴黎高等国家音乐舞蹈学院修学的王晔小姐此前将这些日记译成中文,她特有的机敏和深藏不露的严谨使我对她的艺术充满信任。

几分钟前,我看过一次阳台和房间之间的落地窗帘,我隐约觉得它的颜色有一点变化,隐约觉得它底下的地板有一点发亮;但这个发现是现在才能肯定的,因为当时根本没有专注这件事,我只是出于思考的需要,习惯性地把视线移开桌子,使目光随意地落在那里,其实是幻想看到别的东西唤起新的思路。现在,非常明显的灰蓝色映透布帘,一下子就使我想起实际上刚才我已经看见了晨色。

“怎么又亮了……”帕斯卡已经顺着我的视线看去,同时嗫嚅着。

他这么说我觉得很好笑,“为什么说‘又’呢?”

“是哦,”他一边回头向我害羞地呵呵一笑,一边向窗帘走去,“哗、哗”两下朝两边拉开窗帘,“我老是有个错觉,以为我们已经连续几天几夜没睡了。”洞穿的外景出乎意料地没有让我吃上一惊:比起刚才在窗帘里对天色的预料,天空并不很亮,甚至可以说天并没有完全亮,早晨或黎明最多只是刚刚开始,天色也是灰远远大于蓝,我再仔细看去,原来有雾。“而且还有,”他已经站在阳台上,“早晨的亮光总是让我恐惧。非常恐惧。”我点着头表示理解,但心里也不知道就这一点该如何帮他。窗外清冷的空气扑面而至,让我发现原先室内的空气弥漫着那种暖烘烘的浑浊。

“雾不小,”我说完的同时发现帕斯卡跟我一模一样地说了这句。他的声音明显比我的低、粗,就像发育变声时没有变好。我趿着拖鞋,也往阳台上走。不过说实话我并不急着去阳台看看。昏暗之下估计也看不到什么。其次我也并不那么需要新鲜空气。相反,我不希望停止刚才的工作;为了这个愿望最好是喝令帕斯卡也停在房间里保持原样。但我不仅有所迟疑,而且违逆自己的本意而行。

阳台上完全是偏冷的色调:烛光在这里已经很微弱。帕斯卡两手伏在那扇开着的窗台上,吹拂他额发的风也使他微眯着眼。我走到圆弧的顶头,如果我想舒服地伏在窗台上,最好也打开临近的这扇窗,不过这种时候,我是指凌晨时分,不管是别人还是我自己弄出的太大的动静,我都不喜欢。

雾气覆盖着那些矮楼的屋顶,四下滴答有声,但也不密集,很久才传出一两滴。一阵阵坚韧振扑的声音,像一群旋转的陀螺由远及近然后又飞快地离去,在这些反应之后才看见一群灰鸽子突然飞近阳台,绕了一个圈又迅速消失在雾气里。但既然吸引了我的目光,仔细搜寻,也仍旧能够偶尔看见它们盘旋的身影。它们急切,但厚重的雾气和它们轻巧的飞腾使它们显得又很悠闲,时而灵敏的旋转或躲闪又让人感到它们小心翼翼、防备一切,仿佛在人大面积起床之前,它们需要尽快在空中播撒完它们拂晓前的秘密。也许它们原本是白色,谁知道呢,这厚重的雾。

“星星到底为什么会闪呢?”

“哪里有星?”他吃惊的样子让人忍俊不禁。与衣服、窗台不同,他肥厚的左脸却很饱满地反射着房间的烛光。

“没有啦,”我笑笑,“我就随便问问。当然我也知道……”我看见他想说话就停下来,但他随即闭上了嘴,并点着头让我继续说,于是我说:“我也不是不知道已经有了很多答案。我就是随便问问。随便地又想起这个问题。”

我转过头,发现前面的屋顶比刚才又清晰了一些:所谓黎明的光线总是不为人知地给人惊奇,我不以为然。我觉得静候它的变化、包括日出时的太阳的弹跳,是多么无聊啊。人总是想着法子让自己看到生命中的惊喜。我们到底想忘记什么呢?忘记我们生而为人?两只鸽子蹲在屋脊上,一动不动,由于逆光,它们的颜色与屋脊、瓦楞类似,像是屋脊上本来就有的装饰。

“我知道你在想什么。”我没有回头看他,听声音感觉他有点得意。我对着窗子叹了口气。其实我也没想什么。或者说,我可能想到的事情,只不过又是一次没有结果的讨论罢了,尽管不能因此就说:讨论是没有乐趣的。现在我倒是在想另一件事:就比如说吧,我们至今所讨论的无数问题,你看,不管它们有没有结果,实际上都只属于我们事先感到我们有能力讨论的问题,也就是说,我们对一些问题的讨论显得精力充沛兴致盎然,实际上只是因为我们早就放弃了我们感到自己没有能力讨论的那些问题。想到这个地步,是不是很无趣了。实际上我并不允许自己这样;至少不经常这样。

“你有没有觉得,”这时他已站直,只留右手搭在窗台上,头也不侧向窗外,而直接面对着我,“你有没有觉得,我的兴趣不够专一?也就是说,你会不会认为,如果我把精力扑在同一件事上,是不是成绩会更大些?”我在他说话时轻轻点着头,但是我知道他看得出来我只是表示理解他的话,而不是对他的提问给出答案。“有时我自己真的这么想,特别是我觉得我完全应该沿着重力的实验继续很多与此相关的研究。”

“比如呢?”

“咳,我也只是胡思乱想,也没有什么明确的想法。”他迅速地摇摇头:“其实任何对过去的假设真的太没意义了。很可笑是吧?”

“可笑也谈不上啦。”我的言外之意是,谁没作过这些无用的假设呢。我想了想决定还是说出来;不过我实在不想使接下来我的话显得那么重要,因为明显地,这必定又是一个至少在今天早晨不能有结果的讨论,所以我没有面对他,而仍旧看着窗外,至少这样声音传到他那里会显得轻柔一点,“人,真的如此渺小吗。抛开彼此的分歧、错误不谈,我们应该承认整个人类迄今为止的努力的总和,至少对人本身来说,应该是极其浩大的吧,可是不要说其中某个再伟大的人物的思想,即便所有人的所有思想加在一起,又撼动了什么呢?说实在的,有时候我非常盼望亲身经历一场大浩劫,当然人类历史上任何一场灾难在这种浩劫面前连一个零头都算不上,是那种宇宙抛给我们的浩劫,……我特别想亲身经历这样的浩劫。如果这样,我就能亲身地感受,人,到底算什么,人所有的努力,到底起到了什么意义。可是这样的浩劫我们都知道它的存在,能亲身经历的人却从来不曾有过,也就是说,不仅力量,即便在时间的意义上,人也是这么的微不足道,几万年,几十几百万年,宇宙毫不在意。”

我苦笑着转过身,他锁眉凝神陷入沉思的局面倒并非我所愿,我依着栏杆往回走两步,向他靠近了一些,“也用不着去想啦,”我说,“我说这些,不是为了我们继续对这些问题去思考什么。”

“我知道我知道,”他嗫嚅着,“我现在也不只是想你说的这些。”

“但肯定还是由这些扩散开去的吧。”

他伸手用力绕着圈抚摩脸,然后抬起头,习惯性地勾起小手指把耳廓上面的鬓发往后捋,这时我们的视线相遇,不禁会心无奈地一笑。顺着笑意他恳求道:“你不要老是这么担心我好不好,你这样……”

“没有,”我断然否决,“面对你我从来没有谨小慎微。”

他呵呵笑着,颧骨上的肉向上挤到一起,却并没有挤小他玻璃珠似的眼睛。他伸出右手,摆了两下:“继续,继续。”

“其实没什么好继续的,”我说,“但就这么一会儿工夫,我发现我刚才说的话可能有个错误。”我停下来,一方面等他的反应,一方面我自己还需要再思考一下。

“什么?”

“我们想想看,人所有的努力,果真能加在一起吗?”

“具体说说。”

“从你们物理的角度来说,人所有的努力,并没有加在一起,而有可能互相抵消了。虽然大家都在思想,都在行动,但力并不朝同一个方向,拽腿的手永远多过腿。人以反对他人、质疑他人而证明自己的存在。而且人视这样的反对和质疑为进步。我们难道不永生永世地生活在敌人包围之中吗?我们实在是为敌人而生的。这也实在不单单是只有今天、只有我们才有的处境。一支箭只要想射出去,就必然引来阻力。正如亮出一个思想,也必然就有反对和争论,最后结果使它能起作用的时候,常常已经错过了它最起作用的时机。因此无论是同一时空、还是把自古以来所有人的努力加在一起,所得到的一个数值有可能是零,最多也比零大不了多少。这样的力量又如何与宇宙的浩劫去抗衡呢?”

“有意思。继续呢。”

“人是不可教化的,也是无法积累的。人类的进步是人在自我努力过程中的幻觉。人生唯一的乐趣和意义似乎只能是思考的过程中所具有的幻觉。”

“看来你比我还要悲观。”

“这倒也未必。”我如实地说出我刚刚升起的感受:“不知道为什么,我说这些的时候,似乎感到这一切跟我没什么关系。我在说‘人’、‘人类’,似乎不包括我自己。”我被自己最后这句话所惊慑,久久不能言语,显然他也有所震惊,拿手蹭着鼻子,看都不敢看我。最后我感到我不如把最大的担心说出来:“我觉得我有这样的感觉是有罪的。我在假冒上帝谈论一切。”

“嗨!”我知道他要安慰我,“不至于那么严重吧!”

我向阳台圆弧顶头转过身去,巨大的紧张迫使我尽快岔开话题,我想了一下,说:“对了,你上次给我看的笔记,我觉得说蒙田说得太多了……”

“啊,哈哈!”他笑着往房间走去。

“真的,”我说,“虽然说,我们有时需要把一两个人看透、说透,但你那里面太多了些,也太直接了一点,我的意思是没有必要,你理解吗?就我的感觉,蒙田也有好辩的缺点,很多时候也是没话找话说。你没有必要在你的笔记里那么直接、那么频繁地和他发生联系,你理解吗?”

“当然理解。”他端了两杯山楂茶回来,将其中一杯递给我,“你别怪我事后补话:实际上我已经意识到这个问题了。最近记录的那些已经很好地均衡这个问题。”他停了一下,继续说:“其实我刚才问的那个问题也与此相关,有时候我真的觉得我的兴趣不应该这么广……”

“这倒也……”

“其实也没有很广,我的意思是我在每件事上花的精力都一样大。我没法分出主次和轻重。一旦感到有个问题是我需要去解决的,那我就会过于潜心。这难道不会成为一生中最主要的问题吗?”

“不会的,我想。”我肯定地说,“究竟什么会成为问题,什么不是问题,我们还真说不准,不是吗?我们只可能面对眼下去做就是了……”

“像你这样,连笔录都不记的人,还有杜阿梅尔先生,我有时还真羡慕你们这种述而不著的做派。”

我连连摇头:“完全胡扯。这有什么好坏?谁比谁更有意义?……你到我这个年纪的时候,专注点会有所收缩的。”

他转过头,重新看窗外。现在天更亮了,但好像雾也更大了,阳台前听政厅的圆屋顶也只朦胧可见。“跟你在一起的时候,我才对这方面的事想得多一些。平时我管不着……”他向后仰靠,喉咙里发出一声打嗝似的“呃”,肩膀和头在窗框上撞出咚咚两声响,随后他膝盖一弯,屁股也撞在阳台扶栏上,他端着茶盅的左手立即向后撑,随即听到一块木板“喀吧”断裂,这时我才意识到他是摔倒了!在我奔向他的同时木板继续发着支撑不住断裂的声音以及他手在木板上乱划的声音,在我已经靠近他的时候他可能为了去抓什么手一甩摔出了茶盅,撞碎了旁边被褥柜上的长镜,我立即用脚在碎镜片堆里扫出一块立足之地,同时用膝盖抵着他继续下滑的身体,一边凑近他耳边叫他,但他的头非常明显地歪斜着,对我的叫唤毫无反应,我两手紧紧地抠进他两个胳肢窝把他往上提,同时扬头朝房门外大声叫道:“皮奈尔!皮奈尔!皮奈尔!”隔壁房间慌乱而模糊的动静使我稍感安慰;我迅速抬手把我的茶盅放在窗台上,然后又快速回来抱紧他,我俯下身,他的头一直耷拉着,我蹲下来,使他的背靠在我的膝盖上,但明显感到他的身体是软的,这时门被推开,皮奈尔的头伸了进来,“快!”她跳着向阳台上奔来,一手揪着披在肩上的衣服。她刚准备蹲下来突然又站起来转身:“我去拿薄荷膏。”她走后我试图一个人把他抱起,但脚底下的碎镜片让我觉得还是等她回来更好。我伸手摸一下他的额头,但说实话我也感觉不到什么,既不觉得发烧,也不觉得冷,他脸上的油汗,平时就有,现在也不明显加重。皮奈尔在他的鼻孔下面、脑门和太阳穴都涂了薄荷膏,然后把薄荷膏盒子放在他鼻孔底下,我从他背后用眼神询问皮奈尔,她抬头望着我,又急又慌地摇着头。我重新用力抬他,一边说:“先把他抬到躺椅上。”

“要叫吉法尔先生吗?”

“当然!”在我说的同时,她就压低着声音叫拉韦,那孩子原来一直呆在门口,听见叫唤立即点头:“我去!”

我拿了一个鹅绒垫子垫在他背后,随后去解他胸口的扣子,这时他突然有了声音:“不要紧,不要紧……”我仔细看去,确实有些变化:虽然眼睛还闭着,但现在他嘴里喘着粗气,我问:“你怎么样?”他没回答,只自顾着喘粗气,然后头顶着扶手吃力地向上昂,我把手伸进他的背下,把他身体往下移,使他整个身体都平躺在躺椅上,又把鹅绒垫子移到他后脑勺下面。他还是在喘粗气,同时身体轻微地颤抖。我蹲着,紧盯他的脸以注意各种变化,我轻声地问:“你到底怎么样?”他慢慢地摇了摇头,——这是什么意思呢?是“不要紧”?还是“不舒服”?随即他一口粗气喘出来之后颤抖地带出两个字:“没……事。”但同时他嘴角抽动,闭着的眼皮也在抖动,不久,一行眼泪顺着眼角滚落而下。皮奈尔立即递给我手帕,我把手帕按在他眼泪流过的太阳穴上。他抖动着,轻声地、压抑着在哭。我用手从上至下安抚他的胸口,轻轻安慰他:“没事,没事。”突然他重重地呼出比刚才还粗的气,同时整个身体、连同手脚伸得笔直,直挺挺地,颤抖,呼吸随着颤抖而颤动,他的嘴也圈成“O”型,方便粗气的进出,连续几下之后,他松缓下来,呼吸正常起来,身体也不抖了,我和皮奈尔一直蹲在旁边,大气不敢出;这时他睁开了眼睛,看看我,又看看皮奈尔,然后竟像个小女孩子似的嘴角一扬,露出一个害羞的苦笑。

“现在感觉怎么样?”皮奈尔终于比刚才任何时候都大声一点地问。

他继续苦笑着摇头:“没事了。”说着又呼出一口粗气,“没事了。”

皮奈尔起身去桌前看了一下水壶,然后转身向客厅走去。现在帕斯卡脸色安详,平静地躺着,眼睛看着阳台的方向,也有可能是看着我。“现在真的一点问题都没有了?”我认真地问,他抿嘴露出微笑,摇了摇头:“没问题了。”随后又确定地说:“肯定还是太乏了,等会儿好好睡上一觉,就应该完全没事了。”听他这么说,我感到宽慰。他又说:“你也回去睡吧。”“我需要知道至少在我不来的这三天内,你确实没事。”“放心吧。我有把握。如果真有什么事,我让拉韦去叫你。”皮奈尔端着一个小玻璃茶壶进来,我问:“这是什么?”“蜂蜜茶。吉法尔先生说它对布莱斯的头脑有好处。”

我继续在他身边蹲了很久,说实话右腿确实又冷又麻,但我一直僵硬地扛着,似乎这样的支撑能够让我感到我们沉默在心的祈祷更有力量。我轻轻地在他鼓鼓的肚皮上拍了拍:“记得继续减肥啊。”他羞愧地笑着,头微微地向椅背里面歪过去。我和他们告别,关照了皮奈尔几句,走出门外。皮奈尔追出来叫我,我转过身等了很久,她才艰难地恳求道:“先生,下次别和布莱斯熬一整个通宵了。行吗?”

我难过地点着头:“我向你保证,皮奈尔夫人。代我向吉法尔先生问好。”

我回来躺下后却很久都睡不着。辗转反侧了好几个小时,脑壳胀得要命,非常痛苦。一直大概到中午,我发现自己是饿了,就起来吃了一块面包,又喝了杯热牛奶,这才能安心睡着。醒来时我发现天还是亮着的,我判断这仍是今天,因为我有把握我没睡了整个下午再加一整夜;也就是说,我只睡了几个小时,但头脑却很清醒,精神也很好,而且不想再睡了。于是我起床,用冷水漱洗,从盥洗间的窗口朝外看,我确证了现在是傍晚时分,黄黄的夕阳把植物的叶片、窗玻璃照得亮闪闪的。珀勒夫人正坐在香樟树下的椅子上,她的两个孩子在草地上玩彩色皮球。

天气很好,尽管夜幕即将降临,但一切还是这么亮丽。不过气温很低。我冬天的衣服到现在一件未减,保持原样。我在大拱门口碰到沙西,他先是问我要不要马车,我说不用,随后闲聊了几句,他告诉我为了消除误会,尼柯尔再次印发了阿尔诺关于谴责穆瓦栽赃行径的说明。我从草坪中央的小径向大门走,为了避免跟珀勒夫人寒暄,我一直走到树林遮挡处才转头看,发现她旁边的椅子上还坐着佩丽叶小姐。刚才在窗子里没看见。

我从圣米歇尔门外的三角田间的小路去切斯奈小学校。路比田高出很多,晚风吹来,低矮的麦子成群摇晃,发出轻微的沙啦沙啦的声音,这声音响过一阵,突然久久宁静,它们也一直歪着不动,仿佛在等待着什么。整个麦浪的颜色也忽黄忽绿,仿佛有人在它们的根部扭转它们,形成一个个此起彼伏的旋涡。隆庄大道把这片广阔的麦田分割成两半,那边的田更低,不过它们比市镇还高些。奶牛场的白房子掩藏在绿树丛中,但被余晖照得很亮。整个田野色彩明丽,连最顶头的南山坡上的树都一棵棵清晰可见,包括它们长长的、连在一起随着山坡起伏的影子,和亮绿的草地对比强烈。大道两边的冬青树刚刚修剪过,发出很好闻的苦香味。切斯奈后院厨房的烟囱飘摇着淡淡的烟雾,想必孩子们的晚饭快结束了。

我想起在十几年前,那应该是43、44年,鲁昂克莱蒙小学校的四边,也是用整齐的冬青树作围墙。而且他们的园丁也经常修剪枝叶,整个学校常常散发出苦涩的清香,这倒和那几年整个的气息吻合。我印象特别深的是那个小教堂的牧师讲课太缺乏魅力,我无数次想趁他方便的时候找到他,劝他讲课时声音不要那么高亢、甚至声嘶力竭,不过我总是在路过小教堂听见他讲课时才想起这件事,而过后就忘了。再说随后不久我就离开了那里。

那时的博罗缪是多么年轻啊。当年他也曾做过类似于今天阿尔迪正做着的事,只是他没有阿尔迪严重而已,但性质相同。真所谓这样的事晚来不如早来,年轻时的友谊容易建立也容易培养,出现伤害也容易沟通和清醒,相反如今对阿尔迪而言,他的歧途已经使他不可能认为自己正走在歧途上。一切交流都已经无效,疏离成了最后必然的结果。而这到底还有没有最终的结果呢?我是指还有没有可能出现相反的结果呢?对此我不仅非常悲观,甚至感到所谓的历史那几条清晰的脉络,实在掩盖着多少糊涂的错误啊。并且再也不会有人去把它们挖掘出来。永没那个可能。

我从北边的后门进去,奥拉尔正在给他媳妇洗脚,他媳妇的眼疾经过伽桑狄的治疗,有所好转,但奥拉尔告诉我,伽桑狄说,能不能彻底治好,要再过两三个月,也就是要等到夏天的时候才能完全清楚。不过现在好歹病情能够控制。

我走近库房东墙外的草垛,掀开了藤筐盖,小东西正乖乖地蹲坐,瞪着大眼睛等我呢!一见我就喵喵直叫。它怎么一点都不害怕呢?难道它连我的脚步声都能认得?我不停抚摩它的头顶,然后给它挠下巴,它昂着头闭着眼,脑袋随着我的抓挠一抬一落,但每次落下立即就高高地昂起,又高傲又享受的样子,真让人心生怜爱。“猜猜看我给你带来了什么?”我对它说,“嘿嘿,”我把小饭盒放到它的餐盘旁边,并不急着打开它,而用手指敲敲饭盒盖,它翘着尾巴,绕着我的手腕8字型踱步,喉咙里发出呜咽似的叫唤,伴随着“呼噜噜、呼噜噜”的小鼾,绕过来绕过去,但一点也不急,所以我感到它不是在求食,倒像是在表示感谢。我打开饭盒,用木叉叉出两条小鱼放在它的餐盘里。“还有你的最爱呢!”我这样对它说话,我自己都笑了起来。它盯着我的一举一动,看我如何把玉米棒放到它的餐盘里,它凑近了它,只稍微闻了闻,立即背对着我,安静地啃起来。

鳜膛弃∣布莱斯

“布莱斯·帕斯卡,1623年6月19日出生在法国奥弗涅的克莱蒙,比他伟大的同时代人笛卡儿年轻二十七岁,卒年比笛卡儿晚十二年。”

在E·T·Bell所著的《数学精英》(我去年曾有段时间把这本书当短篇小说集来读)第五章,也就是专写帕斯卡的一章里,开篇就这样写道。这正暗示着两代数学天才之间离奇的关系。事实上,生活在这一时代这一国度里的数学天才还有费马——最杰出的业余爱好者。笛卡儿和费马都比帕斯卡大二十好几岁。但帕斯卡更重视笛卡儿,这从他嫉妒笛卡儿这点可以看出,他简直无法忍受这位比他更具智慧的长者。他跟费马关系则好多了,他俩一道在相互通信中发明了概率理论。在数学上,也许帕斯卡正处于尴尬的地位。笛卡儿发明了解析几何,而概率论只是费马比较次要的工作,他更卓越的是在算术中的无与伦比的精致发挥,他留下的最后定理(猜想)让后世忙活了三百多年仍无从证明。我想,帕斯卡并无法轻松起来,特别考虑到他是一个会产生嫉妒心理的人。在海峡的那一边,大不列颠岛上,比他小十来岁的牛顿怎么看都将比他更有成就:微积分的发明,在力学上一系列革命性的发现(而这些对自然界最强大、最普遍规律的揭晓将对世界产生的实用性的深远影响简直是在当时就可以马上预见的)。然而如果可以不作比较,如果一个人只对自己的幸福与快乐负责的话,帕斯卡的一生仍然是完全可以充满骄傲的。在《数学精英》第五章里,Bell写道:“在数学方面,帕斯卡是历史上最伟大的可能最伟大的人。”也就是说,在那些本有可能(资格)跻身于最伟大的数学家行列而最终没能成为的人里面,他是最伟大的。帕斯卡在十六岁以前,就已经证明出了整个几何领域里面最美妙的定理之一,这个定理只用一把直尺就可以画出来:

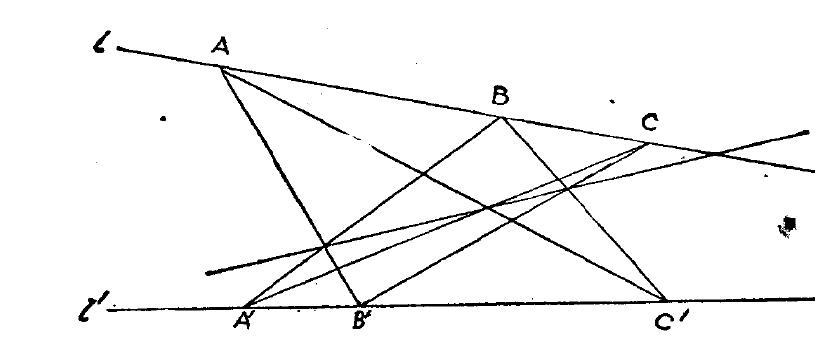

L和L’是相交的两条直线,A、B、C和A’、B’、C’分别是两条直线上任意取的三个点。连接AB’、A’B,这两条线会产生一个交点;同样,AC’和A’C相交于另一个点,BC’和B’C相交于第三个点。帕斯卡发现的这条定理是:这三个点必在同一直线上。

对于一个已决定献身于数学的少年来说,这样的发现所带来的幸福应该不亚于一次甜蜜的初恋。

另外,这条定理远不止定理所揭示的诡秘的秘密这么简单。我们可以注意到:整个定理里面根本不涉及到“量度”的问题,唯一的条件就是L和L’相交。它不考虑线段的长短,不考虑内角的度数。事实上,它已经在本质上不同于希腊几何了,它不再是量度的几何。而是画法几何。这个定理本身就可以废除把数学作为“量”的科学的愚蠢定义。在帕斯卡的几何里,没有数量,或刻度。

必须得对帕斯卡所处的历史的坐标有个大致的概念。如果你像我一样对历史环境和历史年份容易搞混淆的话,我只有像对我自己那样,在文学史的坐标里找准这个点。帕斯卡生于1623年,卒于1662年,只活了39岁。他比文艺复兴时期的拉伯雷晚出生1个半世纪,他出生时《巨人传》的第一部已经出版91年了。他比蒙田小90岁。他又比伏尔泰大71岁,考虑到他压根就没活71岁,所以这两条生命的线段并没有在历史上相交过。法国的启蒙思潮大约是他去世近一个世纪之后的事情了。如果你熟悉文学史尤其是法国文学史的话,扑了这两次空之后,自然会想到古典主义那帮老家伙:高乃依、莫里哀。而莫里哀(1622~1673),则是帕斯卡名副其实的同时代人,他只比帕斯卡大一岁,比他多活了12岁。帕斯卡的一生都是与莫里哀重叠的。

帕斯卡的悲剧也许正产生于他对宗教的偏执。《数学精英》的作者是这样写的:“很难让一个现代人在强烈的宗教热情中得到休养。这种热情使整个十七世纪动荡不安,使家庭分裂,使各基督教国家和教派相互攻击。”帕斯卡简直是轻信地加入了冉森派,这个由荷兰人创建的教派,“它的动人的精神首先是,最后是,并且始终是对那些反对其教义偏执性的人们的狂热仇恨。”1646年,帕斯卡一家都加入了这个派。他的悲剧的一个根源(家庭,尤其是妹妹雅克琳)交叉在了另一个根源(冉森派)上。根据这种说法,他当然仇视笛卡儿,因为笛卡儿曾用几何方法动人地证明出上帝(当然是基督教的上帝)的存在。这种仇视(也许更大地还是嫉妒)使得他忽视,简直是带着厌恶忽视了笛卡儿对他提出的不少完全出由友好和爱护的忠告,包括对他身体方面的忠告。

他身体向来欠安,消化道的疾病伴随他多年。除了这个,同时出现在他的二十三岁里的还有麻痹症。1658年,失眠症、牙痛。同一年,“像暴裂似的不断的头痛”。

帕斯卡住进波罗雅尔修道院完全是妹妹雅克琳努力说服的结果,正如当初雅克琳进入波罗雅尔修道院当修女是帕斯卡不断鼓励的结果。Bell评论道,帕斯卡在1654年避开尘世,住进波罗雅尔修道院,是“从此把他的天才完全埋葬在了‘关于人的伟大与不幸’的沉思中。”不过,至此,三十一岁的他已经完成了他对数学的最大贡献,即和费马一道创造了概率的数学理论。在这个修道院里,他研究摆线问题;他写著名的《致外省人书》,为冉森派的某著名人物开脱异端的罪指。他在摆线问题上的一些发现,是他在修道院期间对科学的唯一贡献,也是他一生中数学能力的最后一次闪现。《致外省人书》则与他的《思想录》一道,成为人们在文学史上记住他的两条理由。

我没读过《思想录》,但《数学精英》的作者重点指出这部著作里面的一句话,是一个“彻底不可知论的疑问”。帕斯卡问道:“可能性是可能的吗?”而他在另一个地方则写道:“一味地干这样的琐事是令人生厌的,但是有时候就得做琐事。”对于帕斯卡自己透露出来的这条宝贵的、带有不太严肃的总结性的话,《数学精英》的作者评论道:“帕斯卡的困难在于,他并不总是看得很清楚,什么时候(就像他在跟上帝打赌中那样)他在做无意义的琐事,或者什么时候(就像在解决谢瓦利埃·德·梅雷的赌博难题*那样)他正在做意义深远的事情。”

*注:正是在解决梅雷的赌博难题时,他发现了数学中的概率理论。

我这就来聊聊陈卫的这篇精彩的小说。令人吃惊的是,Bell的这句中肯的评语几乎是直接地、以另一种更简洁有效的形式出现了这篇小说中,并通过帕斯卡自己的口中说了出来:

“……我没法分出主次和轻重。一旦感到有个问题是我需要去解决的,那我就会过于潜心。这难道不会成为一生中最主要的问题吗?”

这正成了他一生中最主要的问题。对不起,我还是在谈历史中的帕斯卡,而不是在谈小说人物帕斯卡。其实根本没有把这两者等同起来的必要,但是也没有把这两者区分得那么清楚的必要。如果历史上没有出现过帕斯卡,这篇小说不可能以将“帕斯卡”的名字换成另一个人名而存在。

小说中所描述的事件发生在1657年的4月,这时他已经住进波罗雅尔修道院三年了,一年前他写了《致外省人书》,一年后他失眠和牙痛开始研究摆线,5年后,他在一次惊厥中死去。

这篇小说的虚拟作者是修道院的神父森格兰先生。他以记日记的形式写下了这篇文字。有一个问题:帕斯卡说森格兰是一个“连笔录都不记的人”,有述而不著的作派,这样一个人,他有记日记的习惯吗?这是个有趣的问题,是建设性的,而不是破坏性的。我觉得,一篇小说如果能多隐藏几个这样的问题,这篇小说不但魅力丝毫不减,反而会更加迷人。

又一个隐藏的疑问:小说开头时,他们在干嘛?关于这个疑问的信息十分稀少。所以在重读时,我就非常珍惜这个句子所透露出来的信息:“相反,我不希望停止刚才的工作”。但我还是不知道他们到底在干嘛。这工作指的是什么性质的工作?是森格兰单方面来讲的工作(比如说,他工作的对象就是帕斯卡),还是两人齐心合力来完成的某项研究?这样的猜测,我相信即使在我们内心中进行一百次,也不会得到一个令自己完全满意的答案。

(有一次我曾在快睡着了的时候问自己:你为什么如此痴情于小说?没想到,我得到的一个迷迷糊糊的答案竟然是:因为小说是一种可怕的东西。我没去想为什么,但我心里立即肯定了这个出人意料的回答,我觉得它比我以往任何回答都更准确。我很快安心地睡着了。)

希望我没跑题。你想知道的,并不是小说有义务要告诉你的——你必须要理解这一点(写到这里,我又开始感到了那种恐怖),否则你最好只读十九世纪以前的名著。难道现代小说就应该作弄玄虚吗?想到竟然有机会来回答这个问题,我脸上露出了一丝微笑。对于一个有责任感的作家来说,这样的事情(指偏不告诉你你想知道的事情)并不是作者自己绞尽脑汁找出来的。他并没有设置机关。这种不告诉之所以能成为小说中的亮点,正是因为它们一开始总是给作者带来无穷无尽的苦恼。我相信,帕斯帕和神父一出场时在干什么这个问题,在作者还没下笔的时候,便已经存在了,而且是一个简直没办法绕过去的阻碍。假若要一开始就交代清楚这个问题,这个作者还需要一定的鲁莽。而且,更要命的还是:你一旦告诉你的读者们,森格兰或者森格兰和帕斯卡当时工作的性质甚至工作的具体情况,他们想要知道的就不再是这个了。而且他们自始至终还不会觉得他们想要知道这个(你还多嘴了)。在这篇小说里,作者的处理方法是正确的,虽然有瞒而不报的克制之嫌,但如果考虑到艺术的真实性的需要,客观地考虑了事件本身,你不但不会产生这种怪罪,反而会认为小说这样一来更加可信,也更接近事件的核心。

因为,这时说话的已经不是小说作者,也不是虚拟作者森格兰了,而是事件在说话。这个事件先对几分钟前的情况稍作回顾(小说的第一个句子),接着便按正常的时间顺序一分钟一分钟地往后推移。当然,你也许会认为把大段的景物描写和大段的对白(这些对白本身并不推动情节发展)看作一个事件,是不是太唬人了。我对事件有着特别的理解,我认为事件就是指(能感觉到)时间在场地中穿过所引起的变化和带来的结果。在这篇小说中,森格兰眼中的景物最让人强烈感受到的就是:时间在流逝,多么伤感。而且,不知道为什么,我在读这些精彩的对白时,心里总惦记着时间。就好像在跟一位知心的朋友兴奋地交谈时,又总未免担心会聊得太晚。我总在想:他们聊了这么久,外面天应该早已大亮了吧。这个事件按着自己的步伐在时间的河流里走过,想要回头都已经晚了。两个人在不停地交谈,这种交谈并不算十分地尽兴(可能在森格兰这方面来讲,是尽兴的),也不算非常情投意合。我对第二人称非常敏感,当森格兰说:“从你们物理的角度来讲……”“你们”一词让我察觉到一丝敌意,也许这种敌意连森格兰自己也没有意识到。总会有一些奇怪的羁绊出现在对话里(有时你会感觉到帕斯卡敷衍了事),像是在阻挠一种感情过于亲密。但不管怎么样,这事件很有可能一直正常地、不出意外地发展下去,他们的对话(本来就天马行空,跳跃很大)也可能最终会回到他们工作的话题上来。他们会言归正传:总结一下熬夜工作的进展,并计划一下下一步将要如何安排。然而,帕斯卡昏倒了。事件本身拒绝了你的好奇心,当然也就不会再有第二个人(作者)出来告诉你事件没法告诉你的东西。因为他无权这样做。

陈卫的这篇小说,是一篇带着恰到好处的野心的作品,而且它达到了预期的效果。作者准确地预感到了艺术这一次特别想要干什么。所以他才能像镜子一样地映出这些精彩纷呈的画面来。这面镜子,不管是在十七世纪,还是摆到今天来,它仍然是那面忠实的镜子。

对于一个我本人非常感兴趣的伟人,这篇小说为我提供了更多更独特的信息,这些信息是对历史资料更生动细腻的延伸和拓展。我像喜爱我所知道的帕斯卡一样地喜爱小说中的帕斯卡。森格兰作为生活在伟人身边的一个特殊角色,他同时也是连接伟人和普通及不普通的百姓的桥梁。这就是为什么小说的第二个部分会引起我们更大的赞赏的原因。他从伟人的房间里走出来,看到了、回想到了一些更为普通但仍然生动的(或者说同伟人一样也在生活着的)人们,他们有他们的幸福、烦恼、愚蠢的过错,或麻木的期待。这种强烈对比所带来的真实,几乎可以立即拂去那些不时萦绕在我们脑际的关于大人物的所有不着边际的传说,把我们带到一个不用相信诸多传说而更可靠的真实世界中。森格兰刚从一个头上带着光环(这个光环应该有点黯淡)的人物身边离开,看到了带着两个孩子(这两个孩子才没有光环呢)玩彩色皮球的珀勒夫人,以及更多的人。同样,小说已经给了我们这样的推想空间:珀勒夫人这会儿正活动在天才数学家帕斯卡的密友森格兰先生的视野范围,而也许她过一会儿在她去另一个地方散步的时候,将遇到她的一位命运悲惨的姐妹(那人离帕斯卡的影响更远)……以此类推,就能揭示出一幅十七世纪或者任何时代的人类生活全貎图。而生活就是这样的,伟大人物注定要住在卑微百姓的隔壁或天边,那像宇宙一样无限和无法全部抱在怀中的,是人与人之间所有有形与无形的连线。而人类那杰出的心灵所能带来的影响与感染,却在这种逐级的传递中渐渐消减。可以想象,森格兰从帕斯卡房间出来时,他像是捧着帕斯卡的一颗心回到家里的,或者他已经成了帕斯卡的化身,因为这时他也“脑壳胀得要命,非常痛苦”。他用的是帕斯卡的目光在观看刚修剪过的冬青树。这目光像火炬一样传递着:珀勒夫人(不感兴趣,避免寒暄)——讲课的牧师(颇有厌恶)——博罗缪、阿尔迪(不可原谅)。这种火炬的传递最终在奥拉尔夫妇那里遇到了致命的阻碍,这奥拉尔夫妇给我感觉就像是一种不可燃烧的物质(眼疾是一个多么好的象征),无论怎样的烈火蔓延到他们身上,都会熄灭。于是紧接着,他用这杰出的、受了冷遇的目光温柔地触摸起一只动物来。