边河:人们总忍不住想要从刻度尺上读出一个准确答案,即便那个需要的答案恰好是在两个竖杠之间,而且不幸的是它又不在正中间。你可以忽略误差,但是却难抵准确的诱惑。你是否到达过“准确”的那座孤岛呢。我已经越来越不喜欢准确表达,不过我也常常因为走神而心神不定地走向另一端,尽管如此,我倒是马上能原谅自己。所以在谈到侯麦电影中的对白时,我发现那时我是否已在不知情的状态下向大家表明了侯麦在我心中的地位,我宁愿将奥森威尔斯的电影对白与之比较,而非伍迪艾伦。现在呢,我也不愿意准确表达对这种猜测的认同感。最后,我很喜欢鄢醒在下文中“乱日白”。

玖月主讲:鄢醒

在不知道看什么片子能获取快感的时候,总是会选择候麦。甚至,只有候麦,才不至于在看过之后大呼失望。候麦永远不可能拍出不好的电影,他和大多数优秀的导演一样,聪明地对作品进行微调。好的导演,因在电影内部生活得太久,习惯导致他们只能在电影的内部生活,他们根本不知道外面的世界,也全无好奇之心。没有“大刀阔斧”的“大动干戈”,对电影的每处瑕疵与闪光都难以割舍,他们不知何为“惊世骇俗”的“革新”,他们对“新”有迷人的注解,他们的“新”似乎不应称之为“新”,但却始终与“老朽”划清界限,微调是优秀的艺术家天生的量尺。

“六个道德故事”,“喜剧与箴言”,“人间四季”,哪里有变化呢?包括《贵妇与公爵》Anglaise et le duc, L',这样一部看起来与“候麦”二字略显遥远的作品,实际上也只能算作是微调。对于候麦,已很难说出他电影的拍摄顺序,如果不是对他那么着迷,这些片子已非常熟悉,恐怕,每次都要上网找资料才知道到底孰前孰后。也许,候麦早已为自己的电影准备好顺序。他孜孜不倦,不厌其烦的描述这些不是故事的故事,这些我们再熟悉不过又深感陌生的年轻人,这些梳理下来好像什么都没讲的道理,这些不知道从哪里开始,到底要在什么地方结束的故事。

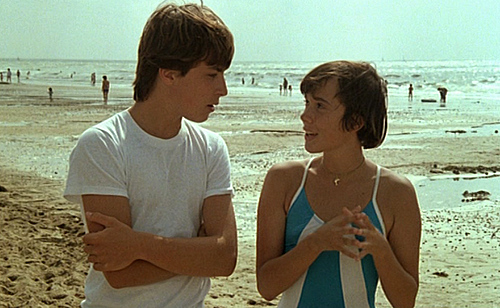

《沙滩上的宝莲》(Pauline à la plage)已忘记看过多少遍,好像每次看都觉得新鲜,这是他八十年代拍摄的“喜剧与箴言”系列的第三部。全是对白,从对白中,我想到另一个喋喋不休的导演维姆·文德斯 Wim Wenders,大师和商业片导演的差距确实太大了,简单的说是,候麦的对白是电影的对白,从属于电影内部,与电影的每个环节纠结着,而文德斯的对白仅仅是作为剧本的对白,是脱缰了的胡话,可有可无,甚至说只可作为剧情的一部分。继续聊《沙滩上的宝莲》,它让我们进入了一个繁冗与简炼交错的系统,结束之后,我们又不知道该回到哪个方向。我认为,候麦的电影更接近于小品,娓娓道来的小品,因忽略了时间轴的进度,而消弭了小品的紧凑,它们都松弛得恰巧还原了生活本来的状况,可能是艺术本身的状况。候麦已经摈弃了语言──这是我唯一想到的解释,不然为什么我们从他的语言下笔,总显得笔墨不足呢?! 当一百个导演拍出一百部电影,每个导演都那么有风格,每部电影看起来都异样无比,那还有“风格”(如果“风格”在这里还有点儿价值的话)可言吗?如果按简单的分类法划分,何止电影,人类整个的文明史只需要潦潦数笔就可以各就各位。我从不认为作品应有风格一说,我始终认为,这种滥调子无非是自淫的批评家忽悠懵懂少年的词典,他们终日从词典的这一页翻到那一页,像个癫痫病人似的误导纯情的青年,字典里没有的,他们就自己造个酸溜溜的“经典”,也不知道这些小飞机会不会如鲠在喉,难以下咽。 其实大多数的导演都是酸溜溜地沉醉不知归路,看多了,实在是很难说这是不是人类的共同情感。后来者有一个跟候麦有些关系的导演──小津安二郎 Yasujiro Ozu,怎么说呢,不好说,如果按我的好恶来说,这个导演仍旧不行,说不行吧,恐怕很多人又会觉得我多嘴多舌乱开黄腔,但是你在大海里游过泳,你还希望在小溪里戏水吗?

我也就随便谈谈,谈到哪儿想结尾了就结尾,我不是说了这些都是“垮垮”吗──重庆方言的“垮垮”还有“日白”啊,“吹”啊,“乱吹垮垮”还可以说成是“乱日白”,好了,今天用“日白”结尾──“日白”意指吹牛,但有时也可作为有事实根据的话,我解释不清楚,所以就这么结了吧。